OCaml による Unix システムプログラミングXavier Leroy and Didier Rémy4thOctober, 2018 |

© 1991, 1992, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010

Xavier Leroy and Didier Rémy,

inria Rocquencourt.

Rights reserved.

Consult the

license.

Translation by

Daniel C. Bünzli,

Eric Cooper,

Eliot Handelman,

Priya Hattiangdi,

Thad Meyer,

Prashanth Mundkur,

Richard Paradies,

Till Varoquaux,

Mark Wong-VanHaren

Proofread by

David Allsopp,

Erik de Castro Lopo,

John Clements,

Anil Madhavapeddy,

Prashanth Mundkur

Translation coordination & layout by Daniel C. Bünzli.

英語版の日本語への翻訳: Yuki (github)

誤訳の指摘などは https://github.com/inzkyk/ocamlunix-jp/issues まで。

次のフォーマットが利用可能です: 一つのウェブページ, 章ごとのウェブページ, PDF — git リポジトリ

この文書は Unix システムプログラミングの入門コースであり、特にプロセス間通信に重点を置いています。システムプログラミングで一般的な C 言語ではなく、ML 言語の方言である OCaml 言語を使っていることがこの文書の一番の特徴であり、これによってシステムプログラミングと ML 言語に対する普通とは異なる視点を持つことができます。

目次

この講義ノートは 1994 年に Xavier Leroy が高等師範学校で基礎・応用数学及び情報科学の修士課程 1 年生に対して行ったシステムプログラミングの講義が元になっています。初期の版では Caml-Light [1] 言語が使われていました。

2003年から2006年にエコール・ポリテクニークで開かれた情報科学の修士課程学生向け講義のために、Didier Rémy はノートを改変し、 OCaml[2] 言語が使われるようになりました。この期間に、Gilles Roussel, Fabrice Le Fessant と Maxence Guesdon は講義を助けるとともに、このノートにも貢献しました。この新しい版では要素の追加や更新が行われています。

最初の版からの約 10 年間のうちに、 扱われる数字の桁はコンマ 1 つ分大きくなりました。またweb は大きく発達し、1994 年当時には先駆的だった httpリレーの例は現在では平凡なものです。そしてなんといってもこの間に OCaml言語は成熟し、Unison [18] のような実際のシステムアプリケーションに使われるようになりました。

伝統的に Unix システムプログラミングは C で行われなければならないという風潮があります。しかしこのコースで私達はより高レベルな言語 — 具体的には OCaml — のほうが Unix システムプログラミングの基礎を説明するのに適していることを発見しました。

OCamlの Unix システムコールに対するインターフェースはより抽象的です。C では全てが整数とビットフィールドに変換されますが、OCamlでは ML の型システムを使うことで、システムコールの引数と返り値が明確になります。そのため引数と返り値がどのようにデコード/エンコードされるかを説明する必要がなく、システムコールの意味を説明するのが簡単になります。 (例えば ?? ページにある wait システムコールの説明を見てみてください。)

加えて OCamlは静的な型システムを持ち、基本型が明確なので、 C よりも安全にプログラムを書けます。熟練した C プログラマーはこの利点を必要のない贅沢であるとみなすかもしれませんが、このコースが対象とする熟練していないプログラマーにとっては重要なことです。

システムプログラミングに関するこのノートの二つ目の目標は、定理証明やコンパイラ、記号計算といったOCamlの一般的な応用とは異なる分野における OCamlの利用例を見せることです。OCamlの持つ強固な命令的カーネルに加えてパラメトリック多相や高階関数、例外といった C にない優れた機能のおかげで、このノートで行われた試みの結果は上々です。他にも関数型プログラミングと命令型プログラミングを互いに排他的にではなく組み合わせて使うことで、同じプログラムの中にオペレーティングシステムとの優れたインターフェースと複雑な記号計算を共存させることが可能なことをこのノートは示しています。

このノートは読者が OCamlと Unix のシェルコマンドを知っていることを仮定します。OCamlに関する疑問は OCaml System documentation [2] を、 Unix についての疑問は Unix manual のセクション 1 や [5, 6] などの入門書を参考にしてください。

このノートは Unix システムのプログラミング上のインターフェースしか示すことしかせず、その実装や内部構造には触れません。bsd 4.3 の内部構造は [8] で、 System v の内部構造は [9] で説明されています。Tanenbaum の本 [13, 14] はネットワークとオペレーティングシステムの構造に関する全体像が示されています。

このノートで説明される Unix インターフェースは http://caml.inria.fr/ocaml/ でフリーソフトウェアとして配布されている OCaml System の一部です。

1 基礎

1.1 Sys モジュールと Unix モジュール

OCamlからシステムにアクセスするときに使われる関数は Sys と Unix の二つのモジュールにまとめられています。一つ目の Sys モジュールは OCamlが実行される Unix およびその他のオペレーティングシステムで一般的な関数を含みます。二つ目の Unix モジュールは Unix に特有なものを全て含みます。

これ以降 Sys と Unix モジュールにある識別子はどちらのモジュールのものかを示すことなく使うことにします。つまり open Sys および open Unix を実行した状態であるということです。完全な例を示すときには、open Sys と open Unix を明示的に書くことにします。

Sys および Unix モジュールは Pervasives モジュールに定義されている変数を上書きし、元の定義を隠してしまうことがあるので注意してください。例えば、 Pervasives.stdin と Unix.stdin は別物です。隠された定義にはプリフィックスをつけることでアクセスできます。

Unix ライブラリを使う OCamlのプログラムをコンパイルするには、次のようにします:

ocamlc -o prog unix.cma mod1.ml mod2.ml mod3.ml

ここで prog というプログラムは mod1, mod2 そして mod3 という三つのモジュールから成ります。モジュールは別々にコンパイルすることもできます:

ocamlc -c mod1.ml

ocamlc -c mod2.ml

ocamlc -c mod3.ml

この場合、次のようにしてリンクします:

ocamlc -o prog unix.cma mod1.cmo mod2.cmo mod3.cmo

両方の例において、引数 unix.cma は OCamlで書かれた Unix ライブラリを表します。バイトコードコンパイラではなくネイティブコードコンパイラを使うには、 ocamlc を ocamlopt に、unix.cma を unix.cmxa に置き換えてください。

コンパイルツール ocamlbuild を使っている場合、次の内容を _tags ファイルに追加してください:

<prog.{native,byte}> : use_unix

“toplevel” を言われる対話環境から Unix システムにアクセスすることもできます。実行している環境が C ライブラリの動的リンクに対応している場合、OCamlトップレベルを起動して次のディレクティブを入力します:

#load "unix.cma";;

動的リンクに対応していない場合、システム関数がプリロードされた対話環境を作る必要があります:

ocamlmktop -o ocamlunix unix.cma

このトップレベルは次のコマンドで起動できます:

./ocamlunix

1.2 プログラムを呼ぶためのインターフェース

シェル (コマンドインタープリタ) からプログラムを実行する場合、シェルは 引数 と 環境 を実行するプログラムに渡します。引数とはコマンドライン上でプログラムの名前の後ろに続く語です。環境とは variable=value の形をした文字列の集まりであり、環境変数のバインディングを表します。このバインディングは csh では setenv var=val で、 sh では var=val; export varでセットされます。

プログラムに渡された引数は文字列の配列 Sys.argv に格納されます:

プログラムの環境は Unix.environment 関数で取得できます:

Sys.getenv 関数を使えば環境をより簡単に検索できます。

Sys.getenv v は v という環境変数に結び付けられた値を返します。環境変数が見つからなかった場合は Not_found 例外を出します。

例

最初の例として、引数を出力する echo プログラムを示します。これは同じ名前の Unix コマンドと同じ動作です。

let echo () =

let len = Array.length Sys.argv in

if len > 1 then

begin

print_string Sys.argv.(1);

for i = 2 to len - 1 do

print_char ' ';

print_string Sys.argv.(i);

done;

print_newline ();

end;;

echo ();;

* * *

プログラムは exit を呼ぶことで任意の場所で終了させることができます。

引数は呼び出し元のプログラムに送られる返り値です。問題のない場合には 0 を、エラーが起こった場合には0でない値を返すという慣習があります。プログラムの実行結果が条件として使われた場合、sh シェルは返り値 0 をブール値 “true” に、0 でない全ての返り値を “false” として解釈します。

プログラムが全ての式を実行し終わって終了する場合、そのプログラムは暗黙的に exit 0 を呼びます。プログラムが補足されない例外によって途中で実行を終了する場合、そのプログラムは暗黙的に exit 2 を呼びます。

exit 関数は呼ばれたときに書き込み用にオープンされている全てのチャンネルのバッファをフラッシュします。at_exit 関数を使うと、プログラムが終了するときにこれ以外の動作をさせることができます。

val at_exit : (unit -> unit) -> unit

最後に登録された関数が最初に実行されます。at_exit 関数を使って登録された関数は登録を解除することができませんが、これが本質的な制限になることはありません。グローバル変数を使って実行を変えることができるからです。

1.3 エラー処理

他に明示されていない限り、Unix モジュールの全ての関数はエラーが起きたときに Unix_error 例外を出します。

Unix_error 例外の第二引数はエラーが起こったシステムコールの名前です。第三引数はエラーが起こったオブジェクトの名前を(可能な場合には)表します。例えば、ファイルの名前を引数として取るシステムコールの場合には、このファイルの名前が Unix_error の第三引数となります。最後に、第一引数はエラーの種類を表すエラーコードを表します。エラーコードは error というヴァリアント型に属しています。

type error = E2BIG | EACCES | EAGAIN | ... | EUNKNOWNERR

of int

この型のコンストラクタには posix で定義されるエラーが同じ名前と意味ですべて含まれ、加えて unix98, bsd のエラーの一部が含まれます。その他の全てのエラーは EUNKOWNERR というコンストラクタになります。

例外が発生したとき、 try によって補足されないエラーはプログラムの一番上まで上がっていき、プログラムを実行の途中で終了させます。小さいアプリケーションでは予見できないエラーを致命的なものとみなすことは良い習慣です。しかしその場合、エラーを分かりやすく表示することが望ましいです。エラーを分かりやすく表示するために、 Unix モジュールには handle_unix_error 関数があります:

handle_unix_error f x はまず引数 x を関数 f に適用します。この適用が Unix_error を出した場合、エラーを説明するメッセージが表示され、exit 2 によってプログラムは終了します。次のプログラムは典型的な使用例です:

handle_unix_error prog ();;

ここで関数 prog : unit -> unit がプログラム本体を実行します。参考のために、 handle_unix_error の実装を以下に示します。

1 open Unix;;

2 let handle_unix_error f arg =

3 try

4 f arg

5 with Unix_error(err, fun_name, arg) ->

6 prerr_string Sys.argv.(0);

7 prerr_string

": \"";

8 prerr_string fun_name;

9 prerr_string

"\" failed";

10 if String.length arg > 0

then begin

11 prerr_string

" on \"";

12 prerr_string arg;

13 prerr_string

"\""

14 end;

15 prerr_string

": ";

16 prerr_endline (error_message err);

17 exit 2;;

prerr_xxx の形をした関数は基本的には print_xxx 関数と同じ動作をしますが、書き込み先は stdout ではなく stderr となります。

error -> string 型をもつ error_message は引数の番号が表すエラーを説明するメッセージを返します (第 16 行)。プログラムに渡される第 0 引数 Sys.argv.(0) にはプログラムを起動するのに使われたコマンドが格納されます (第 6 行)。

handle_unix_error 関数がプログラムの実行を終了させるような致命的なエラーを処理します。OCamlを使うことの利点は全てのエラーを明示的に処理することが求められ、エラーが発生するとプログラムの実行が終了することになるトップレベルでさえこれが求められることです。実際システムコールによるどんなエラーも例外を発生させるので、プログラムの実行は中断され、例外は明示的に補足・処理されるまで上に登る事になります。これによってプログラムが不整合状態で実行が続くことを防ぐことができます。

Unix_error 型のエラーにはもちろんパターンマッチを使うことができます。次の関数はこれからよく目にすることになります:

let rec restart_on_EINTR f x =

try f x with Unix_error (EINTR, _, _) -> restart_on_EINTR f x

このコードは関数を実行してもし中断された場合にはもう一度繰り返すという処理を行います(4.5 節を参照)。

1.4 ライブラリ関数

これから例を通して見ていくことですが、システムプログラミングでは同じパターンの処理が繰り返し出てきます。アプリケーションのコードが本質的な部分だけを含むように、共通する処理をまとめたライブラリ関数を定義しておくことが望ましいです。

自分で書いて自分で実行するプログラムではどんなエラーが出て、そのうちどれが実行を終了させるような致命的なエラーかが分かるものですが、ライブラリ関数の場合には実行されるコンテキストが分からないのでどれが致命的なエラーなのかは通常分かりません。かといって全てのエラーが致命的であると仮定することもできません。そのためプログラムを止めるのか、それとも無視するのか呼び出し元に判断させるために、エラーを呼び出し元に伝えることが必要になります。

しかし、ライブラリ関数を普通に実装すると発生したエラーをそのまま呼び出し元に伝えることができません。システムを整合状態に置くことが求められるためです。例えばファイルを開いてそのファイルディスクリプタを使って操作を行うライブラリ関数は、ファイルへの操作でエラーが生じた場合を含めた全ての場合においてファイルディスクリプタを閉じる処理を行う必要があります。ファイルディスクリプタがリークしてファイルディスクリプタを使いきってしまうことを防ぐためです。

ファイルに対する操作を引数として受け取る場合もあります。この場合、いつどのように操作が失敗するかを知ることは (呼び出した側でなければ) できません。そのため操作の本体は “最終処理” コードで守ることが必要になります。このコードは関数が例外を出したかどうかにかかわらず、関数が帰る直前に実行されます。

try …finalize 構文は OCamlにビルトインでは用意されていませんが、簡単に定義することができます 1。

let try_finalize f x finally y =

let res = try f x with exn -> finally y; raise exn in

finally y;

res

この関数はメインの処理 f と最終処理 finally およびそれらの引数 x と y を受け取ります。最初にプログラムの本体 f x が実行され、その結果は最終処理 finally y が実行されてから返されます。プログラムの実行で例外 exn が起こった場合、最終処理が実行されてからもう一度 exn を出します。メインの処理と最終処理の両方が失敗した場合、最終処理の例外が出されます(メインの処理の例外が出されるようにすることもできます)。

ノート

これからこのコースでは例でよく使う try_finalize などの関数をまとめた補助ライブラリ Misc を使います。必要に応じてライブラリの関数を紹介するほか、インターフェースは付録にあります。このコースに出てくる例をコンパイルするには、 Misc モジュールの定義をまとめておく必要があります。

Misc モジュールにはこのコースでは直接使用しない可視化のための関数も含まれています。これらの関数は Unix ライブラリを強化するためのもので、いくつかの関数の振る舞いを上書きします。そのため Misc ライブラリを使う場合は Unix の後に読み込まれる必要があります。

例

このコースにはたくさんの例が含まれています。これらはバージョン 4.05.0の OCamlでコンパイルされることを確認しています。古いバージョンではプログラムを若干改変する必要があります。

例には二つの種類があります: とても一般的で再利用が可能な “ライブラリ関数” と小さなアプリケーションです。これら二つを区別することは重要です。ライブラリ関数の場合には実行時のコンテキストをできるだけ一般的なものと仮定して、インターフェースを熟慮し、全ての特殊ケースを扱うようにします。一方小さなアプリケーションの場合には、多くのエラーは致命的なものであり、プログラムの実行を停止させます。そのためエラーが起きた時にはその原因を伝えるだけで十分であり、システムを整合状態へと戻す処理は必要ありません。

2 ファイル

Unix において “ファイル” という言葉はいくつかのものを表します:

-

通常のファイル: テキストまたはバイナリ情報を含んだ有限のバイト列。 “通常ファイル” とも呼ばれる。

- ディレクトリ

- シンボリックリンク

- 特殊ファイル (デバイス): 主にコンピュータの周辺機器にアクセスするために使われる。

- 名前付きパイプ

- 名前付き Unix ドメインソケット

ファイルという表現にはファイルが保持するデータだけではなく、その種類やアクセス権限、最終更新日時といったファイルそのものに関するデータ (メタ属性と呼ばれます) も含まれます。

2.1 ファイルシステム

大ざっぱにいって、ファイルシステムは木と考えることができます。根 (ルート)は / で表され、枝は '\000' と / を除く文字列からなるファイルの名前でラベル付けされます (ただし空白文字と印字できない文字は避けたほうが良いとされます) 。終端でないノードは ディレクトリ です: これらのノードは必ず二つの枝 . と .. を含み、それぞれこのディレクトリそのものと親のディレクトリを表します。ディレクトリでないノードのことを ファイル と呼ぶことがありますが、木のどのノードもファイルであることを考えると、これは曖昧です。曖昧さを避けるために、このノートではこれらのことを 非ディレクトリファイル と呼ぶことにします。

木のノードはパスを使って表すことができます。パスの始点がファイル階層の頂上である場合、そのパスは 絶対 です。一方始点がディレクトリである場合にはパスは 相対 です。より正確に言うと、 相対パス とはファイルの名前を / で区切った文字列であり、絶対パス とは先頭に / のついた相対パスです。ここでは同じ文字 / が区切り文字と根ノードという二つの意味で使われています。

Filename モジュールを使うとパスをポータブルに扱うことができます。例えば concat は / という文字を与えることなく二つのパスを結合するので、他のオペレーティングシステム (windows では区切り文字は \ です) でも同じような動作をさせることができます。Filename モジュールには current_dir_name とparent_dir_name があり、それぞれ . と .. という枝を表します。basename 関数と dirname 関数はパス p を受け取ってそれぞれディレクトリ名 d と非ディレクトリファイル名 bを返します。このとき p と d/p が表すファイルは同じになります。Filename モジュールの関数はパスの操作だけを行うので、実際にそのパスが存在するかどうかは考慮しません。

ファイル階層は厳密には木ではありません。. と .. というディレクトリが自分自身や上の階層のディレクトリを指しているからです。さらに、非ディレクトリファイルは複数の親を持つことができます (ハードリンク と言います)。また他のファイルへのパスを保持する非ディレクトリファイルとみなすことができる シンボリックリンク もあります。概念上は、シンボリックリンクの保持するパスは通常ファイルと同じようにその内容を読むことで取得できます。パスの途中でシンボリックリンクに当たった場合、そのたびにパスをたどります。s が l へのシンボリックリンクならば、 p/s/q というパスは l が絶対パスのときは l/q を、相対パスのときは p/l/q を表します。

図 1 にファイル階層の例を示します。/tmp/bar というパスにあるシンボリックリンク 11 は ../gnu という相対パスを指していますが、このファイルはこの段階では存在していません。

一般的に、次の規則に従えばファイル階層の再帰的な探索は終了します:

-

ディレクトリ

. と .. を無視する。

- シンボリックリンクをたどらない。

シンボリックリンクをたどる場合には木ではなく一般のグラフを走査することになるので、たどったノードを覚えておかないとループを避けることができません。

それぞれのプロセスはワーキングディレクトリを持ちます。ワーキングディレクトリは getcwd 関数で取得することができ、chdir で変えることができます。chroot p を使えばファイル階層のビューを制限することができます。これによってディレクトリ p が制限されたビューのルートになります。それ以降は絶対パスが新しいルート p からのものとして解釈されます (新しいルートからの .. は p 自身になります)。

2.2 ファイル名とファイルディスクリプタ

ファイルにアクセスする方法は二つあります。一つ目はファイルシステム階層の ファイル名 (あるいは パス名) を利用する方法です。ハードリンクがあるので、全てのファイルは複数のファイル名を持つことができます。ファイル名は string 型の値です。例えばシステムコール unlink, link, symlink そして rename はどれもファイル名を使います。

val unlink : string -> unit

val link : string -> string -> unit

val symlink : string -> string -> unit

val rename : string -> string -> unit

以下のような効果を持ちます:

-

unlink f はファイル f を削除する。 Unix コマンド rm -f f と同じ。

link f1 f2 は f2 という名前で f1 というファイルを指すハードリンクを作成する。Unix コマンド ln f1 f2 と同じ。

symlink f1 f2 は f2 という名前で f1 というファイルを指すシンボリックリンクを作成する。Unix コマンド ln -s f1 f2 と同じ。

rename f1 f2 はファイル f1 をファイル f2 にリネームする。Unix コマンド mv f1 f2 と同じ。

ファイルにアクセスする二つ目の方法はファイルディスクリプタを使うものです。ファイルディスクリプタはファイルへのポインタであり、ファイルの名前の他にも現在の読み込み/書き込み位置、アクセス権限 (読み込み/書き込みは可能か?)、入出力を管理するためのフラグ (ブロッキング/ノンブロッキングや上書き/追記など)といった情報を含みます。ファイルディスクリプタは抽象型 file_descr の値です。

ファイルへの名前を使ったアクセスはファイルディスクリプタを使ったアクセスと独立しています。例えばあるファイルのファイルディスクリプタを取得したとき、そのファイルを消去したりリネームしたりすることは可能ですが、そうした場合でもファイルディスクリプタは元のファイルを指したままです。

プログラムが実行されると 3 つのディスクリプタが確保され、Unix モジュールのstdin, stdout, stderr という変数に割り当てられます。

これらのディスクリプタはそれぞれプロセスの標準入力、標準出力、標準エラー出力に対応します。

プログラムがコマンドラインから実行されリダイレクトされることがない場合、三つのディスクリプタは端末を表します。しかし例えば入力がシェルの cmd < f を使ってリダイレクトされている場合、cmd を実行している間はディスクリプタ stdin は f というファイルを指します。同様に、 cmd > f と cmd 2> f はコマンドの実行中にそれぞれ stdout と stderr をファイル f に割り当てます。

2.3 ファイルのメタ属性、種類、権限

システムコール stat, lstat および fstat はファイルについてのメタ属性、つまりそのファイルの内容についてではなくそのノード自身についての情報を返します。例えばファイルの識別子、ファイルの種類、アクセス権限、最終更新日時といった情報などが含まれます

val stat : string -> stats

val lstat : string -> stats

val fstat : file_descr -> stats

システムコール stat と lstat はファイル名を引数として受け取りますが、fstat はそれまでに開かれたディスクリプタを受け取りそのディスクリプタが指しているファイルの情報を返します。stat と lstat はシンボリックリンクに対して異なった動作をします。lstat はシンボリックリンクそのものの情報を返しますが、stat はシンボリックリンクが指すファイルに関する情報を返します。これら 3 つのシステムコールの返り値は stats 型のレコードです。そのフィールドは図 1 に説明されています。

| フィールド名 | 説明 |

|

st_dev : int | ファイルが保存されているデバイスの ID を表す。 |

st_ino : int | パーティションにおけるファイルの ID (inode 番号と呼ばれます) を表す。(st_dev, st_ino) の組でファイルシステム内のファイルを識別できる。 |

st_kind : file_kind | ファイルの種類を表す。 file_kind 型は列挙型であり、以下のコンストラクタを持つ:

S_REG | 通常ファイル |

S_DIR | ディレクトリ |

S_CHR | キャラクタデバイス |

S_BLK | ブロックデバイス |

S_LNK | シンボリックリンク |

S_FIFO | 名前付きパイプ |

S_SOCK | ソケット

|

|

st_perm : int | ファイルへのアクセス権限を表す。 |

st_nlink : int | ファイルがディレクトリの場合はディレクトリ内の要素の数を表す。

ファイルがディレクトリ出ない場合、このファイルに対するハードリンクの数を表す。 |

st_uid : int | ファイルの所有ユーザを表す。 |

st_gid : int | ファイルの所有グループを表す。 |

st_rdev : int | ファイルが特殊ファイルの場合、ファイルに関連付けられた周辺機器の ID を表す。 |

st_size : int | ファイルのサイズ (バイト) を表す。 |

st_atime : int | ファイルが最後にアクセスされた時間を、 1970年1月1日深夜0時 gmt からの経過秒数で表す。 |

st_mtime : int | ファイルが最後に更新された日時を表す (単位は同上)。 |

st_ctime : int | ファイルの状態が最後に更新された日時を表す。ファイルへの書き込み、アクセス権限の変更、所有ユーザ/グループの変更、リンク数の変更などがファイルの状態を変化させる。

|

|

Table 1 — stats 構造体のフィールド

識別子

ファイルはデバイス番号 st_dev (大抵の場合はファイルのあるディスクパーティションの番号) とinode 番号 st_ino で一意に識別できます。

所有者

ファイルは所有者 st_uid と所有グループ st_gid を持ちます。マシン上の全てのユーザとグループは通常 /etc/passwd と /etc/gourps に保存されています。ユーザとグループを文字列からポータブルに検索するには getpwnam 関数と getgrnam 関数が使えるほか、getpwuid 関数と getgrgid 関数を使うと id から検索できます。

プロセスを実行しているユーザの名前とそのユーザが属している全てのグループ番号はそれぞれ getlogin と getgroups 関数で取得できます。

chown 関数はファイル (第一引数) の所有者 (第二引数) と所有グループ (第三引数) を変えます。ファイルディスクリプタを持っているならば、 代わりに fchown 関数が使えます。任意のファイルの所有者と所有グループを変更できる権限を持つのはスーパーユーザだけです。

val chown : string -> int -> int -> unit

val fchown : file_descr -> int -> int -> unit

プログラムの実効 uid がファイルと等しいとき、あるいは実効 gid または実効ユーザの属する補助グループの一つがファイルの所有グループと等しい場合は、特権無しで所有ユーザ/グループの変更が可能です。

アクセス権限

アクセス権限は整数の中にビット列として格納されており、file_perm は int の別名に過ぎません。そこには所有ユーザ、所有グループおよびその他のユーザの読み込み、書き込みおよび実行のための権限を表すビットとスペシャルビットが保存されています:

| Special | User | Group | Other |

| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

OoSUGO

|

ここでユーザ (User) 、グループ (Group)、その他 (Other) というフィールドの中には、読み込み (r)、 書き込み (w) そして実行 (x) の権限がこの順番で保存されています。ファイルの権限はこれらの権限を合わせたものであり、例を表 2 に示します。

| ビット (8進表記) | ls -l の表記 | アクセス権限 |

|

0o100 | --x------ | 所有ユーザによって実行可能 |

0o200 | -w------- | 所有ユーザによって書き込み可能 |

0o400 | r-------- | 所有ユーザによって読み込み可能 |

|

0o10 | -----x--- | 所有グループのメンバーによって実行可能 |

0o20 | ----w---- | 所有グループのメンバーによって書き込み可能 |

0o40 | ---r---- | 所有グループのメンバーによって読み込み可能 |

|

0o1 | --------x | その他のユーザによって実行可能 |

0o2 | -------w- | その他のユーザによって書き込み可能 |

0o4 | ------r-- | その他のユーザによって読み込み可能 |

|

0o1000 | --------t | グループに対する t ビット (スティッキービット) |

0o2000 | -----s--- | グループに対する s ビット (SGID) |

0o4000 | --s------ | ユーザに対する s ビット (SUID) |

|

Table 2 — 権限ビット

非ディレクトリファイルに対して、読み込み、書き込みおよび実行の権限が意味することは明らかです。ディレクトリに対する実行権限とはそのディレクトリに入る (chdir する) ための権限であり、読み込み権限とはディレクトリの内容を一覧で表示するための権限です。ただしディレクトリ内のファイルやサブディレクトリの名前を知っている場合、それらを読み込むためにはディレクトリの読み込み権限は必要ではありません。

スペシャルビットは x ビットが立っていない場合には意味を持ちません (x が 立っていないならば、追加の権限を与えません) 。スペシャルビットの場所が x と同じで、x が設定されていないときには s, t の代わりに S, T が使われるのはこのためです。

t フラグはスティッキービットと呼ばれ、このフラグが付いたディレクトリでは全てのユーザがファイルとディレクトリの作成を行えますが、削除が行えるのは所有者とルートだけです。

s ビットが立っている実行可能ファイルを実行すると、ファイルの所有者または所有グループとしてファイルが実行されます。さらにプログラムの実行時にシステムコール setuid と setgid を呼ぶことで、実効ユーザ識別子とグループを本来のユーザ/グループに切り変えることができます。

setuid と setgid が呼ばれたとき、プロセスは元のユーザ/グループ識別子を保存します。元の識別子が保存されるのは実効識別子を特別な権限なしに後で戻すことができるようにするためです。システムコール getuid と getgid は元の識別子を返し、geteuid と getegid は実効識別子を返します。

ただしスーパーユーザが setuid と setgid を実行した場合は別で、この場合は実効ユーザ/グループ識別子と実ユーザ/グループ識別子の両方を変更します。

プロセスは他にもファイル作成マスクを持ちます。これはファイル権限と同じようにエンコードされ、名前が示すように、禁止する操作を表します。ファイルを作成するとき、ファイル作成マスクで1になっているビットは作成されるファイルの権限では 0 になります。ファイル作成マスクはシステムコール umask で取得および変更できます。

システム変数を変更する多くのシステムコールと同じように、ファイル作成マスクを変更する umask は古い値を返します。そのため、この関数を二回呼べば現在の値を確認できます。一回目は適当な値を入力して変数の現在の値を手に入れ、二回目でその値を入力して変数を元の値に戻します。例えば:

let m = umask 0 in ignore (umask m); m

ファイルアクセス権限はシステムコール chmod と fchmod で変更できます。

val chmod : string -> file_perm -> unit

val fchmod : file_descr -> file_perm -> unit

これらの関数が動作していることはシステムコール access によって “動的に” 確認できます。

ここでアクセスされるファイルへの権限の問い合わせは access_permission 型の値のリストで表されます。 F_OK はファイルが存在しているかどうかを (他の権限を確認せずに) 確認します。他の値の意味は明らかです。

access によって調べられる情報は lstat で得られる情報よりも制限的なことがあることに注意してください。これはファイルシステムが制限された権限 — 例えば、読み込み専用モード — のもとにマウントされる場合があるためです。動的な 情報 (プロセスが実際にできることへの制限) と 静的な 情報 (ファイルシステムが指定する制限) を区別したのはこのためです。

2.4 ディレクトリに対する操作

ディレクトリに書き込めるのカーネルだけ (そしてファイルを作成するときだけ) です。そのため、ディレクトリを書き込みモードで開くことは禁止されています。 Unix の特定のバージョンでは、読み込み専用モードでディレクトリを開いて readで読むことが許されていますが、別のバージョンでは禁止されています。しかしディレクトリエントリのフォーマットは Unix のバージョンによって異なり、複雑なことが多いので、仮にディレクトリへの書き込みができたとしても行うべきではありません。次の関数を使うとポータブルにディレクトリを走査することができます:

システムコール opendir はディレクトリのディレクトリディスクリプタを返します。 readdir はディスクリプタの次のエントリを読んで同じディレクトリ内のファイルの名前を返すか、ディレクトリの終端に到達した場合には End_of_file 例外を出します。rewinddir はディスクリプタをディレクトリの最初に移動し、closedir はディレクトリディスクリプタを閉じます。

例

Misc モジュールに含まれる次のライブラリ関数はディレクトリ dirname 内のエントリーについて、関数 f を繰り返し適用します。

let iter_dir f dirname =

let d = opendir dirname in

try while true do f (readdir d) done

with End_of_file -> closedir d

* * *

ディレクトリの作成と空ディレクトリの削除には mkdir と rmdir を使います。

val mkdir : string -> file_perm -> unit

val rmdir : string -> unit

mkdir の第二引数には新しく作られるディレクトリのアクセス権限を指定します。すでに空であるディレクトリしか削除することはできません。そのためディレクトリとその要素を削除するにはまず再帰的にディレクリの要素を削除してからディレクトリを削除することが必要になります。

2.5 完全な例: ファイル階層の検索

Unix コマンド find はファイル階層にあるファイルで一定の条件 (ファイル名、タイプ、権限など) に合致するものを一覧で表示します。このセクションではこの探索を実装したライブラリ関数 Findlib.find と、-follow そして -maxdepth オプションに対応した find コマンドを作成します。

Findlib.find に対するインターフェースを以下のように定めます:

val find :

(Unix.error * string * string -> unit) ->

(string -> Unix.stats -> bool) -> bool -> int -> string list ->

unit

関数呼び出し

find handler action follow depth roots

はリスト roots で指定されるファイル (絶対パスまたは関数が呼ばれたときのプロセスのカレントディレクトリからの相対パス) をルートとするファイル階層を最大 depth の深さまで、 フラグ follow がセットされているならばシンボリックリンクをたどって探索します。 探索を開始したパスを r とすると、探索結果のパスは r を先頭に持ちます。探索で見つかったパス p は Unix.lstat p (follow が true の場合は Unix.stat p) の結果とともに action 関数に渡されます。ディレクトリに対しては、action 関数は探索をそのディレクトリの探索を続けるべきか (true) かやめるべきか (false) を返します。

handler 関数は探索中に起こった Unix_error 型のエラーを報告します。エラーが起こった場合は、例外の引数が handler 関数に渡され探索は続行されます。例外が action 関数または handler 関数の内部で起こった場合にはその時点で探索は終了し、例外は呼び出し側に伝わります。action と handler の中で出される Unix_error 例外を探索中に起こったエラーと区別するために、Hidden 例外でラップします (hide_exn と reveal_exn 参照)。

1 open Unix;;

2

3 exception Hidden

of exn

4 let hide_exn f x =

try f x

with exn -> raise (Hidden exn);;

5 let reveal_exn f x =

try f x

with Hidden exn -> raise exn;;

6

7 let find on_error on_path follow depth roots =

8 let rec find_rec depth visiting filename =

9 try

10 let infos = (

if follow

then stat

else lstat) filename

in

11 let continue = hide_exn (on_path filename) infos

in

12 let id = infos.st_dev, infos.st_ino

in

13 if infos.st_kind = S_DIR && depth > 0 && continue &&

14 (not follow || not (List.mem id visiting))

15 then

16 let process_child child =

17 if (child <> Filename.current_dir_name &&

18 child <> Filename.parent_dir_name)

then

19 let child_name = Filename.concat filename child

in

20 let visiting =

21 if follow

then id :: visiting

else visiting

in

22 find_rec (depth-1) visiting child_name

in

23 Misc.iter_dir process_child filename

24 with Unix_error (e, b, c) -> hide_exn on_error (e, b, c)

in

25 reveal_exn (List.iter (find_rec depth [])) roots;;

ディレクトリはデバイス番号と inode 番号の組 id によって識別されます ( 12 行目)。リスト visiting がそれまでに訪問したディレクトリを記録します。この情報が必要になるのはシンボリックリンクをたどる時だけです ( 21 行目)。

ここまでくれば、 find コマンドを作るのは簡単です。このコードの主な処理は Arg モジュールを使ってコマンドライン引数をパースすることです。

let find () =

let follow = ref false in

let maxdepth = ref max_int in

let roots = ref [] in

let usage_string =

("Usage: " ^ Sys.argv.(0) ^ " [files...] [options...]") in

let opt_list = [

"-maxdepth", Arg.Int ((:=) maxdepth), "max depth search";

"-follow", Arg.Set follow, "follow symbolic links";

] in

Arg.parse opt_list (fun f -> roots := f :: !roots) usage_string;

let action p infos = print_endline p; true in

let errors = ref false in

let on_error (e, b, c) =

errors := true; prerr_endline (c ^ ": " ^ Unix.error_message e) in

Findlib.find on_error action !follow !maxdepth

(if !roots = [] then [ Filename.current_dir_name ]

else List.rev !roots);

if !errors then exit 1;;

Unix.handle_unix_error find ();;

この find の機能は少ないですが、これからの練習問題で示されるように、ライブラリ関数 FindLib.find ははるかに多機能です。

練習問題 1

Findlib.find を使って、以下の Unix コマンドと同じコマンド find_out_CVS を書いてください。

find . -type d -name CVS -prune -o -print

このコマンドはカレントディレクトリから始まりファイルの名前を再帰的に表示しますが、CVS という名前のディレクトリについては表示することもディレクトリに入ることもしません。

解答

* * *

let main () =

let action p infos =

let b = not (infos.st_kind = S_DIR || Filename.basename p = "CVS") in

if b then print_endline p; b in

let errors = ref false in

let error (e,c,b) =

errors:= true; prerr_endline (b ^ ": " ^ error_message e) in

Findlib.find error action false max_int [ "." ];;

handle_unix_error main ()

* * *

練習問題 2

getcwd 関数はシステムコールではありませんが、 Unix モジュールで定義されています。getcwd の “原始的な” 実装を与えてください。まずアルゴリズムの原理を言葉で説明してから実装するようにしてください (同じシステムコールを何度も呼ぶのは避けたほうが良いでしょう)。

解答

* * *

ヒントを示します。現在の場所からルートに向かって登って行くことで、答えとなるパスを作ることができます。ルートは親がそれ自身と等しい唯一のディレクトリノードとして検出できます(ルートからの相対パス . と .. は等しいです)。ディレクトリ r の名前を見つけるには、親ディレクトリの要素を一覧で表示し r に対応するものを見つければよいです。

* * *

2.6 ファイルのオープン

openfile 関数を使うと指定した名前のファイルに対するディスクリプタを得ることができます (対応するシステムコールは open ですが、これは ocaml の予約語なので使うことができません) 。

val openfile :

string -> open_flag list -> file_perm -> file_descr

第一引数は開くファイルの名前です。第二引数は open_flag 列挙型のフラグのリストであり、ファイルが開かれるモードおよびファイルが存在しなかったときの動作を指定します。file_perm 型の第三引数はファイルが作られるときのファイルのアクセス権限を指定します。返り値はファイルへのディスクリプタであり、入出力位置は最初ファイルの先頭にあります。

第二引数のフラグのリストは以下のうちちょうど一つだけを含む必要があります。

O_RDONLY | 読み込み専用モードで開く。 |

O_WRONLY | 書き込み専用モードで開く。 |

O_RDWR | 読み込み/書き込みモードで開く。

|

これらのフラグは読み込みと書き込み命令がディスクリプタに対して行えるかどうかを指定します。読み込み/書き込み権限のないファイルを読み込み/書き込みモードで開こうとした場合、openfile は失敗します。このため、全てのファイルを O_RDWR を使って開こうとするのは避けるべきです。

openfile の第二引数のフラグには以下の値を一つ以上含むことができます。

O_APPEND | 追記モードで開く。 |

O_CREAT | ファイルが存在しない場合作成する。 |

O_TRUNC | ファイルが存在する場合、内容を切り捨てる。 |

O_EXCL | ファイルがすでに存在しているなら失敗する。

|

O_NONBLOCK | ノンブロッキングモードで開く。 |

O_NOCTTY | 端末モードでは機能しない。

|

O_SYNC | ファイルに関する同期モードで書き込みを行う。 |

O_DSYNC | データに関する同期モードで書き込みを行う。 |

O_RSYN | 同期モードで読み込みを行う。

|

最初のグループはファイルが存在に関連した動作を決めます:

-

O_APPEND が指定された場合、全ての書き込み処理の前に入出力位置がファイルの末尾にセットされる。これによって書き込まれたデータはファイルの末尾に付け足されるようになる。O_APPEND が無い場合、書き込みは入出力位置 (初期位置はファイルの先頭) で行われる。 O_TRUNC が指定された場合、ファイルは開かれたときに切り捨てられる。ファイルの内容は失われてファイルの長さは 0 になり、最初の書き込みは空ファイルに行われる。O_TRUNC が無い場合、書き込みはファイルの先頭からそこにあるデータを上書きしながら行われる。O_CREAT が指定された場合、ファイルが存在しなければ作成される。作成されるファイルは空で、その権限は openfile の第三引数とプロセスの作成マスクによって決まる (作成マスクは umask によって取得および確認できる) 。O_EXCL が指定された場合、ファイルがすでに存在しているなら openfile は失敗する。このフラグと O_CREATE を併せると、ファイルを ロック1 として使うことができる。ロックを取得したいプロセスは O_EXCL と O_CREAT を指定して openfile を呼ぶ。ファイルが存在していた場合、これは他のプロセスがロックを取得済みであることを意味し、openfile はエラーを出す。ファイルが存在せず openfile がエラーを出さずに値を返しファイルが作られた場合、他のプロセスはロックを取得することができなくなる。ロックを開放するにはプロセスはロックファイルに unlink を行う。ファイルの作成はアトミックな演算である: もし二つのプロセスが O_EXCL と O_CREAT を指定して同時に同じファイルを作成しようとした場合、多くとも一つのプロセスしか成功しない。この手法の欠点はプロセスが現在使用中のロックを得るためにビジーウェイトする必要があることと、プロセスの異常終了がロックを開放しない場合があることである。

例

たいていのプログラムは openfile の第三引数として 0o666 を使います。これは文字列でいうと rw-rw-rw- を意味します。デフォルトファイル作成マスクが 0o022 の場合、ファイルは rw-r--r-- の権限で作成されます。マスクがより寛大で 0o002 の場合には、ファイルは rw-rw-r-- の権限で作成されます。

* * *

例

ファイルから読み込むには以下のようにします:

openfile filename [O_RDONLY] 0

O_CREAT が指定されていないならば、第三引数は何でも構いません。 0 がよく使われます。

それまでの内容にかかわらず空ファイルに書き込むには以下のようにします:

openfile filename [O_WRONLY; O_TRUNC; O_CREAT] 0o666

ファイルが実行可能なコード (例えば ld によって作られるファイルやスクリプトなど) を含む場合、ファイルを実行権限付きで作成します:

openfile filename [O_WRONLY; O_TRUNC; O_CREAT] 0o777

ファイルが機密情報 (例えば mail が既読メールを保存する “メールボックス”) である場合、書き込み権限を所有ユーザのみとして作成します:

openfile filename [O_WRONLY; O_TRUNC; O_CREAT] 0o600

存在するファイルの末尾にデータを付け足すか、ファイルが存在しない場合には作成するには以下のようにします:

openfile filename [O_WRONLY; O_APPEND; O_CREAT] 0o666

* * *

O_NONBLOCK フラグはファイルが名前付きパイプまたはスペシャルファイルの場合に、ファイルのオープンとその後の読み込みがノンブロッキングであることを保証します。

O_NOCTYY フラグはファイルが制御端末 (キーボードやウィンドウなど) の場合に、そのファイルが呼び出しプロセスの制御端末にならないことを保証します。

フラグの最後のグループは読み込みと書き込み処理をどのように同期するかを指定します。デフォルトでは処理は同期しません。

-

O_DSYNC が指定された場合、データの書き込みは同期されプロセスは全ての書き込みが物理的にメディア (通常はディスク) に行われるまでブロックされる。

O_SYNC が指定された場合、ファイルのデータとメタ属性の書き込みが同期される。

O_RSYNC が O_DSYNC と共に指定された場合データの読み込みも同期される: 読み込みが起こる前にそれまでの全ての書き込み (要求されたが実行されていないものを含む) が本当にメディアに書き込まれることが保証される。O_RSYNC が O_SYNC と共に指定された場合上記のことがメタ情報にも適用される。

2.7 読み込みと書き込み

システムコール read と write はバイト列をファイルに書き込みます。歴史的な理由から、システムコール write は OCamlでは single_write という名前です。

val read : file_descr -> bytes -> int -> int -> int

val single_write : file_descr -> bytes -> int -> int -> int

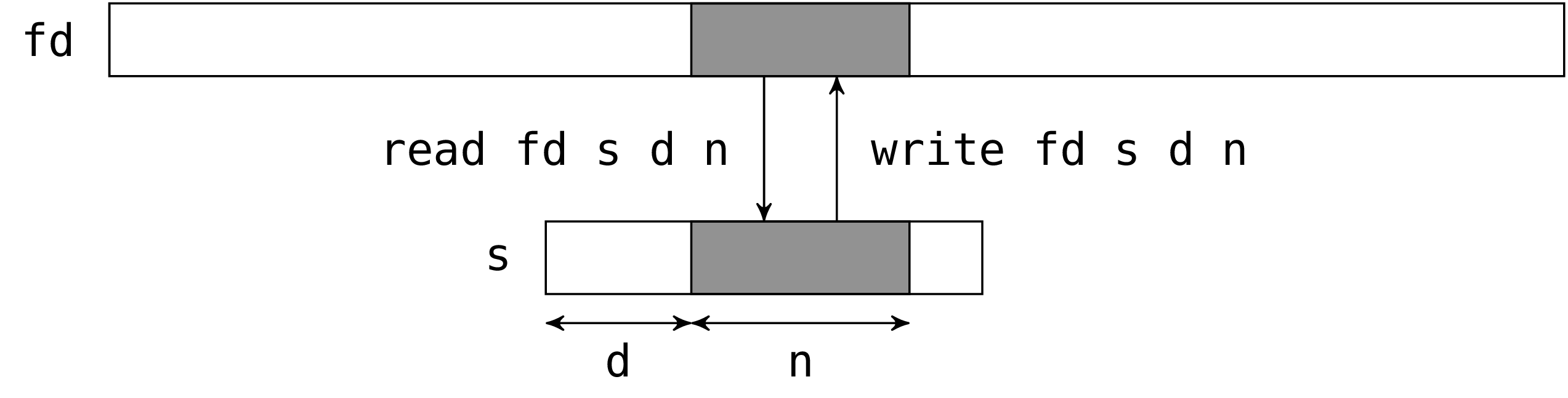

二つの関数 read と single_write は同じインターフェースを持ちます。第一引数は操作を行うファイルディスクリプタです。第二引数2は read の場合は読み込んだバイト列を収める文字列で、single_write の場合は書き込むバイト列です。第三引数は文字列の中で入出力を行う最初のバイトの位置で、第四引数は入出力を行うバイト数です。第三、四引数は第二引数の部分文字列を定めています (この部分文字列はもちろん有効なものである必要がありますが、read と single_write はこのことをチェックしません) 。

read と single_write は実際に読み込んだ/書き込んだバイト数を返します。

入出力の命令はファイルディスクリプタの現在の入出力位置から行われます (ファイルが O_APPEND モードで開かれた場合、この位置は書き込み命令の前にファイルの末尾にセットされます)。システムコールの後、現在位置は読み込み/書き込みを行ったバイト数だけ進みます。

書き込みでは実際に書き込むバイト数は要求されたバイト数と普通一致しますが、いくつか例外があります:

(i) バイト列を書き込めなかった場合 (例えばディスクが満杯なとき)

(ii) ディスクリプタがノンブロッキングモードで開かれたパイプまたはソケットな場合

(iii) 書き込む文字列が OCamlの持つバッファより大きい場合

(iii) の理由は OCamlが最大値の制限された補助バッファを使っているためです。バッファの最大値よりも書き込みが大きかった場合、書き込みは部分的になります。この問題を解決するために、 OCamlには エラーが出るか全てのデータが書き込まれるまで書き込みを繰り返す write があります。しかしこの関数を使うとエラーが起こった場合に書き込まれたバイト数を知ることができません。single_writeを使うと書き込みの原始的になり(何が書き込まれたかが分かる)、オリジナルの Unix システムコールにより忠実になるので single_write を使うべきです。single_write の実装はセクション 5.7 で説明されています。

例

fd が書き込み専用モードで開かれたディスクリプタだとします。

write fd "Hello world!" 3 7

は "lo worl" という文字列を対応するファイルに書き込み、 7 を返します。

* * *

読み込みでは実際に読み込んだバイト数が読むように要求されたバイト数よりも小さいことがありえます。例えばファイルの終端が近いときは現在位置からファイルの終端までのバイト数が要求されたバイト数よりも小さくなります。特に現在位置がファイルの終端なとき read は 0 を返します。“ゼロはファイルの終端と等しい” という慣習はスペシャルファイルやパイプ、ソケットに対しても成り立ちます。例えば ctrl-D を端末に入力すると read は 0 を返します。

read が要求した値よりも小さい値を返すもうひとつの例は端末から読み込む場合です。この場合 read はまず行の入力が利用可能になるまでブロックします。行が入力され、その長さが要求されたバイト数よりも短い場合、read は要求されたバイト数に達しようと次のデータを待つことをせずに行の入力が利用可能になった時点で値を返します(これは端末のデフォルトの動作ですが、文字ごとに読み込むように変えることもできます。セクション section 2.13 と terminal_io 型を参考にしてください)。

例

次のプログラムは標準入力から最大 100 文字を読み込み、文字列として返します。

let buffer = Bytes.create 100 in

let n = read stdin buffer 0 100 in

Bytes.sub buffer 0 n

* * *

例

以下の関数 really_read は read と同じインターフェースを持ちますが、要求されたバイト数を取得するために追加の読み込みを行います。読み込み中にファイルの終端に達した場合には End_of_file 例外が出ます。

let rec really_read fd buffer start length =

if length <= 0 then () else

match read fd buffer start length with

| 0 -> raise End_of_file

| r -> really_read fd buffer (start + r) (length - r);;

* * *

2.8 ディスクリプタのクローズ

システムコール close はファイルディスクリプタを閉じます。

val close : file_descr -> unit

ディスクリプタが閉じられると読み込みや書き込みなどのディスクリプタに関する操作は全て失敗します。ディスクリプタは必要なくなった時点で閉じられるべきですが、閉じることは必須ではありません。write 関数による書き込みの要求が即時にカーネルに伝わるために、Pervasives モジュールのチャンネルとは違って全ての書き込みが実行されたことを保証するためにチャンネルを閉じる必要はありません。一方プロセスが確保できるディスクリプタの数はカーネルによって (数百から数千に) 制限されていることから、使わないディスクリプタを close で開放しないとディスクリプタが枯渇します。

2.9 完全な例: ファイルのコピー

引数として与えられる f1 と f2 について、f1 のバイト列を f2 にコピーするコマンド file_copy を作ります。

open Unix;;

let buffer_size = 8192;;

let buffer = Bytes.create buffer_size;;

let file_copy input_name output_name =

let fd_in = openfile input_name [O_RDONLY] 0 in

let fd_out = openfile output_name [O_WRONLY; O_CREAT; O_TRUNC] 0o666 in

let rec copy_loop () = match read fd_in buffer 0 buffer_size with

| 0 -> ()

| r -> ignore (write fd_out buffer 0 r); copy_loop ()

in

copy_loop ();

close fd_in;

close fd_out;;

let copy () =

if Array.length Sys.argv = 3 then begin

file_copy Sys.argv.(1) Sys.argv.(2);

exit 0

end else begin

prerr_endline

("Usage: " ^ Sys.argv.(0) ^ " <input_file> <output_file>");

exit 1

end;;

handle_unix_error copy ();;

作業の多くは file_copy 関数によって実行されます。最初に入力ファイルのディスクリプタを読み込み専用で開き、次に出力ファイルのディスクリプタを書き込み専用モードで開きます。

出力ファイルがすでに存在している場合ファイルは切り捨てられ (O_TRUNC オプション)、存在しない場合には作成されます (O_CREAT オプション)。作成されるファイルの権限は rw-rw-rw- をファイル作成マスクで改変したものですが、これは十分ではありません。実行可能ファイルをコピーする場合は、コピー先も実行可能であるべきだからです。コピー先のファイルと元のファイルの権限を同じにする方法は後述します。

copy_loop 関数の中で buffer_size バイトのコピーを行います。まずbuffer_size の読み込みを行い、これが 0 を返した場合はファイルの終端に到達しているのでコピーを終了します。そうでなければ読み込んだ r バイトを出力ファイルに書き込んで同じことを繰り返します。

最後に二つのディスクリプタを閉めます。プログラム本体となる copy はコマンドが二つの引数を受け取ったことを確認し、その引数を file_copy 関数に渡します。

コピー中に起きた Unix_error はhandle_unix_error によって補足され、エラーの内容が表示されます。ここで起こるエラーの例としては入力ファイルが存在しないために開くことができない、権限が足りなくてファイルを開くことができない、ディスクに容量がなくて書き込むことができない、などがあります。

練習問題 3

file_copy -a f1 f2 が f1 の内容を f2 の末尾に付け足すように、-a オプションを追加してください。

解答

* * *

-a オプションが与えられた場合、行うべき処理が

openfile output_name [O_WRONLY; O_CREAT; O_APPEND] 0o666

ではなく

openfile output_name [O_WRONLY; O_CREAT; O_TRUNC] 0o666

となります。 新しいオプションをコマンドラインからパースする部分は読者に残します。

* * *

2.10 システムコールのコストとバッファ

file_copy の例では読み込みを 8192 バイトごとに行ないました。どうして 1 バイトごとや 1 メガバイトごとに読み込みをしないのでしょうか? 理由は効率です。

図 2 に file_copy の速度を示します。一秒間にコピーできるバイト数を縦軸に、ブロックサイズ (buffer_size の値) を横軸に示しています。

転送されるデータの総量はブロックサイズに関わらず一定です。ブロックサイズが小さい時は、コピー速度はブロックサイズにほぼ比例しています。実行時間の多くがはデータの転送ではなく、copy_loop のループと read と write の呼び出しに使われているということがわかります。更に詳細に実行時間を計測すると、ほとんどが read と write の呼び出しに使われていることがわかります。システムコールは処理が大きくない場合でも (テストに使われた PC — 2.8 GHz Pentium 4 — では) 最低 4 マイクロ秒、一般的には 1 から 10 マイクロ秒程度かかります。そのため入出力のブロックサイズが小さい場合にはシステムコールの時間が支配的になります。

ブロックが大きくて 4KB から 1MB の場合、コピー速度は最大値で一定です。ここではシステムコールとループにかかる時間がデータ転送にかかる時間に比べて小さくなっているということです。加えてバッファのサイズがシステムのキャッシュよりも大きくなるためにデータの転送がシステムコールのコストを上回るようになります3。

最後に、ブロックがとても大きい (8 MB 以上) ときにはコピー速度は最大値よりも少しだけ小さくなります。ここで影響するのはブロックを確保してメモリのページを割り当てるのを書き込み中に行う時間です。

以上のことから学べることは、システムコールはほとんど何も処理をしていない場合でも大きな — 通常の関数呼び出しよりもはるかに大きな — コストがかかるということです。アーキテクチャによって違いますが、だいたい 2 から 20 マイクロ秒が呼び出しごとにかかります。そのためシステムコールの数を減らすことが重要になります。読み込みと書き込みに関して言えば、一文字ごとではなくある程度のサイズのブロックごとに行われるべきです。

file_copy の例では大きなブロックで入出力を行うのは難しくありません。しかしある種のプログラムでは一文字ごとに入出力を行うことが自然なことがあります(例えばファイルから一行ずつ読む処理、字句解析、数字の印字など)。このようなプログラムのために、ほとんどのシステムにはアプリケーションとオペレーティングシステムの間にソフトウェアのレイヤーを追加する入出力ライブラリがあります。例えば OCamlには Pervasives モジュールにファイルディスクリプタと似た抽象型in_channel と out_channel が定義されていて、この型に関する関数 input_char,input_line、output_char あるいは output_string があります。このレイヤーはバッファを使って複数回の一文字ごとの読み込みと書き込みを一回のシステムコールにまとめます。これによって一文字ごとに処理をするプログラムの効率が良くなります。さらにこのレイヤーによってプログラムがよりポータブルになります。Pervasives モジュールを使うプログラムを新しいオペレーティングシステムに移植するには、このライブラリをそのシステム上で使えるシステムコールを使って実装すれば良いからです。

2.11 完全な例: 簡単な入出力ライブラリ

バッファを使った入出力のテクニックの例として、OCamlの Pervasives ライブラリの一部を実装します。 次のようなインタフェースを持ちます:

exception End_of_file

type in_channel

val open_in : string -> in_channel

val input_char : in_channel -> char

val close_in : in_channel -> unit

type out_channel

val open_out : string -> out_channel

val output_char : out_channel -> char -> unit

val close_out : out_channel -> unit

“読み込み” の部分から始めます。

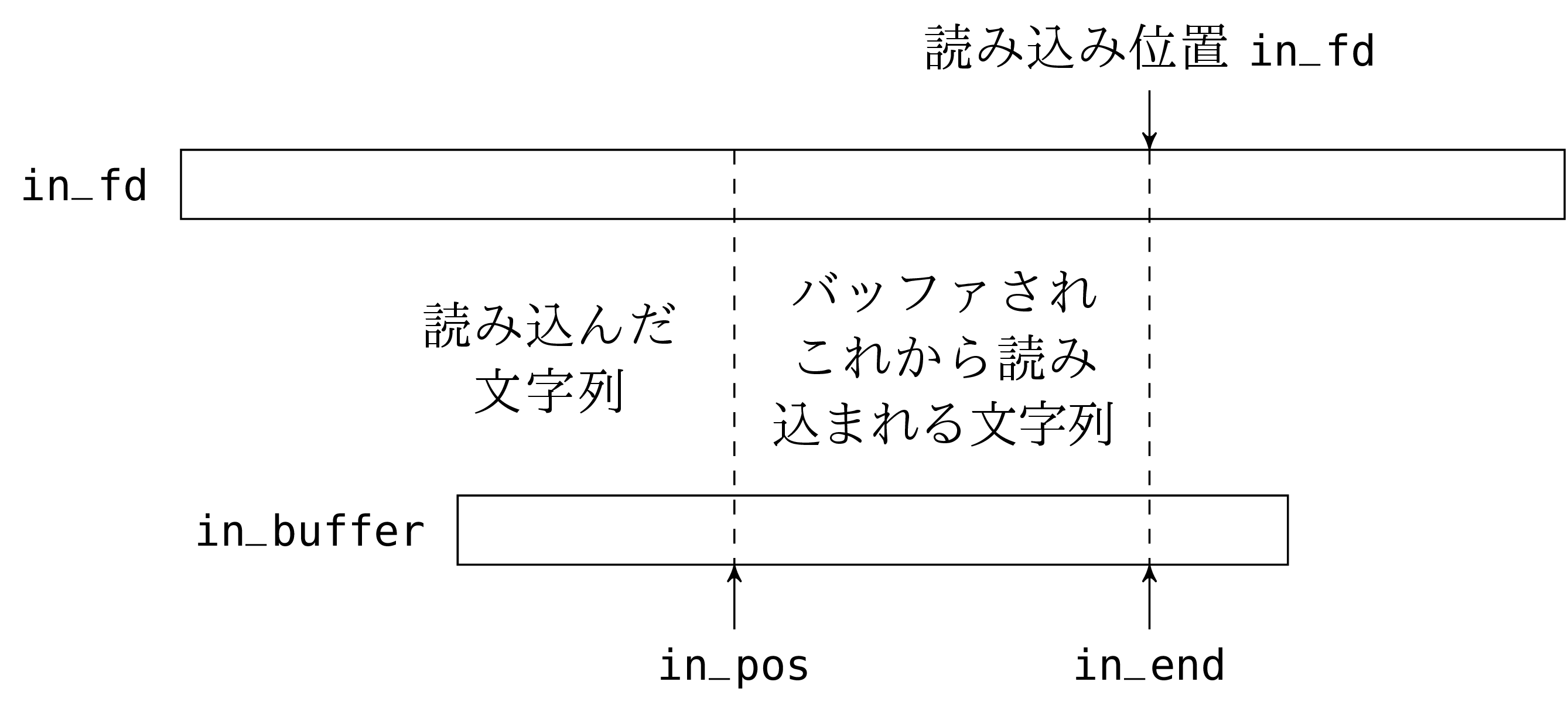

抽象型 in_channel は次のように定義します:

open Unix;;

type in_channel =

{ in_buffer: bytes;

in_fd: file_descr;

mutable in_pos: int;

mutable in_end: int };;

exception End_of_file

文字列 in_buffer は文字通りのバッファです。フィールド in_fd は読み込むファイルに開かれた (Unix の) ファイルディスクリプタです。フィールド in_pos は読み込みの現在位置を示します。フィールド in_end は事前にバッファへ読み込まれた文字列のうち有効な部分長さです。

in_pos と in_end のフィールドは読み込み処理中に更新されるので mutable として宣言します。

let buffer_size = 8192;;

let open_in filename =

{ in_buffer = Bytes.create buffer_size;

in_fd = openfile filename [O_RDONLY] 0;

in_pos = 0;

in_end = 0 };;

読み込みのためにファイルを開いたとき、同時に合理的なサイズの (システムコールが多くなりすぎない程度に大きく、メモリを無駄遣いしない程度に小さい) バッファを作ります。その後 in_fd フィールドを読み込み専用で開いたファイルに対する Unix のファイルディスクリプタで初期化します。バッファは最初空です (ファイルからのどんな文字列も含んでいません) 。そのため in_end フィールドは 0 で初期化します。

let input_char chan =

if chan.in_pos < chan.in_end then begin

let c = chan.in_buffer.[chan.in_pos] in

chan.in_pos <- chan.in_pos + 1;

c

end else begin

match read chan.in_fd chan.in_buffer 0 buffer_size

with 0 -> raise End_of_file

| r -> chan.in_end <- r;

chan.in_pos <- 1;

chan.in_buffer.[0]

end;;

in_channel から文字を読むとき、次の二つのうち一つを行います。一つ目はバッファに一つ以上まだ読んでいない文字がある、つまり in_pos フィールドの値が in_end フィールドの値よりも小さい場合です。このときはバッファの in_pos にある文字を返し、 in_pos をインクリメントします。もう一つはバッファが空の場合で、このときは read を呼んでバッファにもう一度文字列を読み込みます。read が 0 を返したならファイルの終端に達したということなので End_of_file 例外を出します。そうでなければ in_end に呼んだ文字の数を代入します。

let close_in chan =

close chan.in_fd;;

in_channel を閉じる処理は対応する Unix のファイルディスクリプタを閉じるだけです。

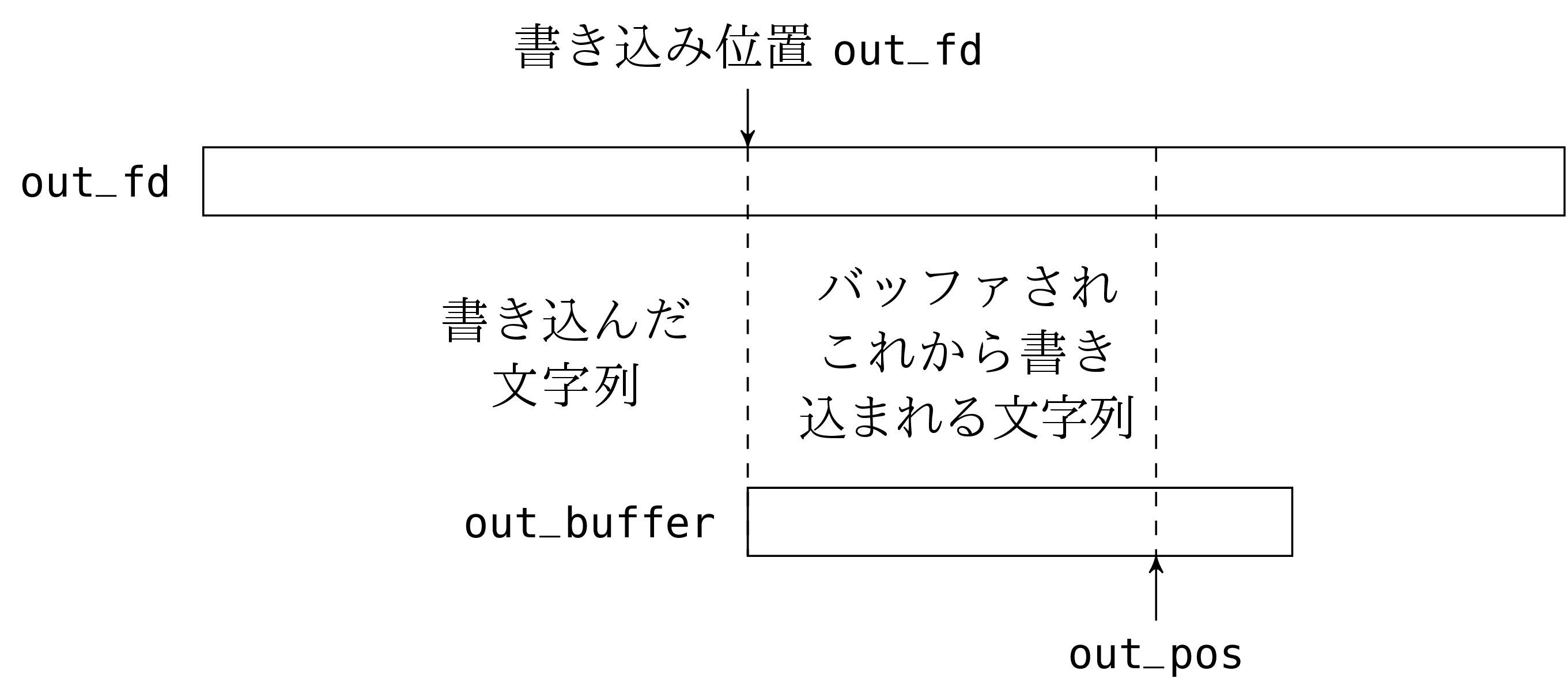

“書き込み” の部分は “読み込み” の部分にとても良く似ています。唯一異なるのはバッファがまだ読んでいない読み込み (バッファされたが読み込まれていない文字列) を保持するのではなくて、まだ完了していない書き込み (バッファされたがファイルディスクリプタに書き込まれていない文字列) を保持する点です。

type out_channel =

{ out_buffer: bytes;

out_fd: file_descr;

mutable out_pos: int };;

let open_out filename =

{ out_buffer = Bytes.create 8192;

out_fd = openfile filename [O_WRONLY; O_TRUNC; O_CREAT] 0o666;

out_pos = 0 };;

let output_char chan c =

if chan.out_pos < Bytes.length chan.out_buffer then begin

chan.out_buffer.[chan.out_pos] <- c;

chan.out_pos <- chan.out_pos + 1

end else begin

ignore (write chan.out_fd chan.out_buffer 0 chan.out_pos);

chan.out_buffer.[0] <- c;

chan.out_pos <- 1

end;;

let close_out chan =

ignore (write chan.out_fd chan.out_buffer 0 chan.out_pos);

close chan.out_fd;;

out_channel に文字を書き込むには次の二つのうち一つを行います。一つ目はバッファが満杯ではない場合で、このときは文字をバッファを out_pos の位置に保存して out_pos をインクリメントします。もう一つはバッファが満杯の場合で、このときは write を呼んでバッファを空にしてからバッファの先頭に文字を読み込みます。

out_channel を閉めるときにはバッファの内容 (位置 0 から out_pos - 1 までの文字列) を書き込むことを忘れないでください。これを忘れると最後にバッファが空になってからチャンネルに書き込まれた内容が失われます。

練習問題 4

次の関数を実装してください:

val output_string : out_channel -> string -> unit

この関数は output_char をそれぞれの文字に対して複数回呼んだときと同じ動作をしますが、より効率的です。

解答

* * *

書き込む文字列をバッファにコピーするのが基本的なアイデアです。バッファに十分な空きが無く途中でバッファを空にする必要がある場合とそうでなく文字列全てをバッファに直接書き込める場合とを考える必要があります。解答例を以下に示します。

open Unix;;

let output_string chan s =

let avail = Bytes.length chan.out_buffer - chan.out_pos in

if Bytes.length s <= avail then begin

Bytes.blit s 0 chan.out_buffer chan.out_pos (Bytes.length s);

chan.out_pos <- chan.out_pos + Bytes.length s

end

else if chan.out_pos = 0 then begin

ignore (write chan.out_fd s 0 (Bytes.length s))

end

else begin

Bytes.blit s 0 chan.out_buffer chan.out_pos avail;

let out_buffer_size = Bytes.length chan.out_buffer in

ignore (write chan.out_fd chan.out_buffer 0 out_buffer_size);

let remaining = Bytes.length s - avail in

if remaining < out_buffer_size then begin

Bytes.blit s avail chan.out_buffer 0 remaining;

chan.out_pos <- remaining

end else begin

ignore (write chan.out_fd s avail remaining);

chan.out_pos <- 0

end

end;;

let ex2 () =

if Array.length Sys.argv < 3 then begin

prerr_string "Usage: test <sources> <dest>";

exit 2;

end;

let fdin = open_in Sys.argv.(1) in

let fdout = open_out Sys.argv.(2) in

prerr_endline "copying";

try while true do output_char fdout (input_char fdin) done

with End_of_file ->

prerr_endline "Done";

output_string fdout "The end.\n";

prerr_endline "Closing";

close_out fdout;;

handle_unix_error ex2 ();;

./ex2.byte ex2.ml ex2.out

(cat ex2.ml; echo "C'est la fin.") | diff --brief - ex2.out

rm ex2.out

* * *

2.12 入出力の位置

システムコール seek はファイルディスクリプタの現在の入出力位置を変更します。

val lseek : file_descr -> int -> seek_command -> int

第一引数はファイルディスクリプタで第二引数は移動させる位置です。第二引数は seek_command 型の第三引数に基づいて解釈されます。この列挙型は位置の種類を指定します:

SEEK_SET | 第二引数は関数を呼び出した後の入出力位置を表す。ファイルの最初の文字は位置 0 である。 |

SEEK_CUR | 第二引数は現在の入出力位置からの相対的なオフセットを表す。正の値のとき前に、負の値のとき後ろに動く。 |

SEEK_END | 第二引数はファイルの終端からの相対的なオフセットを表す。SEEK_CUR と同様にオフセットは正負どちらにもなれる。

|

lseek の返り値は関数を実行した後の入出力位置 (絶対位置) です。

負の絶対位置が指定された場合はエラーとなります。ファイルの終端よりも後ろの位置を指定することは可能です。このとき read は (ファイルの末尾に達しているので) 0 を返し、write はまずファイルの終端から入出力位置まで 0 を書き込んでからデータを書き込みます。

例

カーソルを 1000 番目の文字に移動させるには以下のようにします:

lseek fd 1000 SEEK_SET

一文字巻き戻すには以下のようにします:

lseek fd (-1) SEEK_CUR

ファイルのサイズを求めるには以下のようにします:

let file_size = lseek fd 0 SEEK_END in ...

* * *

ファイルディスクリプタが O_APPEND モードで開かれている場合、入出力位置は毎回の書き込みの前にファイルの終端にセットされます。そのため書き込み位置を指定するために lseek を読んでも意味がありません。一方読み込みを指定することには使えます。

コミュニケーションデバイス (パイプ、ソケット) や端末を始めとする多くのスペシャルファイルなどの、入出力の絶対位置が意味を持たないタイプのファイルについては lseek の動作は未定義です。Unix のほとんどの実装ではこれらのファイルに対する lseek は無視されます (入出力位置はセットされますが、入出力処理は入出力位置を無視します)。いくつかの実装ではパイプとソケットに対する lseek はエラーを出します。

練習問題 5

tail コマンドはファイルの末尾 n 行を表示します。tail を通常ファイルに対して効率よく実装するにはどうすればよいでしょうか ? -f オプションはどのすれば実装できるでしょうか (参考: man tail) ?

解答

* * *

tail のナイーブな実装は最後に呼んだ n 行を巡回バッファに記録しながらファイルを最初から読み、ファイルの末尾に達したところでバッファを表示するというものです。lseek の実装されないパイプやスペシャルファイルからデータが来るならば、これが最善の方法になります。

もしデータが通常ファイルから来るならば、ファイルの末尾から読み込むほうが効率が良くなります。まず lseek を使って最後の 4096 文字を読み込み、その中に改行がないか調べます。n 個以上の改行があるなら対応する行を出力しそうでなければ次の 4096 バイトを読み、同じことをします。

-f オプションを追加するにはまずオプション無しの場合の動作を行い、そのあとファイルの末尾に移動してから read します。read が返ったときはその内容をすぐに画面に表示しもう一度 read します。もし read が 0 を返したならプログラムは一定時間待ってから (sleep 1) もう一度試します。

* * *

2.13 ファイルの種類に特有の操作

Unix ではデータのやり取りはディスクリプタを通して行われ、ディスクリプタは永続性のファイル (通常ファイル、周辺機器) または揮発性のファイル (パイプとソケット、 5 章と 6 章参照) を表します。ファイルディスクリプタはデータのやり取りのための統一されたメディアによらないインタフェースを提供します。もちろんファイルディスクリプタに対する操作の実際の実装は背後にあるメディアによって異なります。

しかしあるメディアの全ての機能を使う必要がある場合は他のファイルと同じように扱うことはできません。ファイルのオープンや読み込み、書き込みなどの一般的な操作はほとんどのディスクリプタで同じ動作をします。しかしこのような一般的な操作であっても、周辺機器とパラメータで決まるアドホックな動作をするスペシャルファイルが存在します。またあるメディアに対してだけ可能な操作もあります。

通常ファイル

システムコール truncate と ftruncate を使うと通常ファイルを短くすることができます。

第一引数は切り捨てるファイルで第二引数は切り捨てた後のサイズです。これより後ろの位置にある全てのデータは失われます。

シンボリックリンク

シンボリックリンクに対するほとんどの操作はリンクを “たどり” ます。つまり、操作はリンクそのものではなくリンクが指すファイルに適用されます (例えば openfile, stat, truncate, opendir などはこのような動作をします) 。

二つのシステムコール symlink と readlink はシンボリックリンクそのものを操作します。

symlink f1 f2 は f1 へのシンボリックリンク f2 を作成します (Unix コマンド ln -s f1 f2 と同様です) 。readlink はシンボリックリンクの内容、つまりリンクが指すファイルの名前を返します。

スペシャルファイル

スペシャルファイルは “キャラクタ” または “ブロック” に分類されます。前者は文字のストリームです。つまり文字の入出力は逐次的にしか行うことができません。例として端末やサウンドデバイス、プリンターなどがあります。後者は永続的な媒体を持つものであり、ディスクが典型です。文字はブロック単位で読み込むことができ、現在位置からの相対位置にシークすることができます。

スペシャルファイルは以下のように分類できます:

/dev/null | あらゆるものを飲み込み何も出てこないブラックホール。 プロセスの出力を /dev/null にリダイレクトすることでプロセスの出力を無視できる。 |

/dev/tty* | 制御端末。 |

/dev/pty* | 本物の端末ではないが端末をシミュレートし同じインターフェースを持つ擬似端末。 |

/dev/hd* | ディスク。 |

/proc | システム変数。 Linux ではシステム変数はファイルシステムで管理され、入出力が許されている。

|

多くのファイルに対するシステムコールはスペシャルファイルに対して違った動作をします。しかし read と write に関しては、ほとんどのスペシャルファイル (端末、テープドライバ、ディスクなど) が通常ファイルと同じ動作をします (読み書きするバイト数に制限があることがあります)。ただしそのようなスペシャルファイルの多くが lseek を無視します。

通常のファイルシステムに加えて、周辺機器を表すスペシャルファイルは動的に制御また設定される必要があります。例えばテープドライブには巻き戻しや早送りが、端末には行の編集モードや特殊文字による制御、シリアル通信用変数 (スピード、パリティなど) があります。Unix ではこれらデバイスのパラメータの設定は全てシステムコール ioctl を通して行います。しかし OCamlにはこのシステムコールが提供されていません。ioctl は引数の形が特殊なので統一的に扱うことができないためです。

端末

端末と擬似端末はキャラクタタイプのスペシャルファイルで、 OCamlから設定を変更することができます。システムコール tcgetattr はオープンされたスペシャルファイルのファイルディスクリプタを受け取り posix 規格に基づいて端末の状態を表す terminal_io 型の構造体を返します。

type terminal_io =

{ c_ignbrk : bool; c_brk_int : bool; ...; c_vstop : char }

この構造体を変更してシステムコール tcsetattr を呼ぶことで周辺機器の設定を変更できます。

val tcsetattr : file_descr -> setattr_when -> terminal_io -> unit

第一引数は操作する周辺機器のファイルディスクリプタです。最後の引数は terminal_io 型の構造体で、周辺機器への引数となります。第二引数は変更がいつ起きるべきかを指定する setattr_when 列挙型の値です。即時 (TCSANOW)、 データを全て送ってから (TCSADRAIN)、 データを全て受け取ってから (TCAFLUSH) の三つを指定できます。書き込みに関するパラメータを変更するときには TCSADRAIN が、読み込みに関するパラメータを変更するときには TCSAFLUSH が推奨されます。

例

標準入力が端末または擬似端末の場合、パスワードを読む処理を行っている間はユーザが打ち込んだ文字列を表示するべきではありません。この処理は以下のように実装できます:

let read_passwd message =

match

try

let default = tcgetattr stdin in

let silent =

{ default with

c_echo = false;

c_echoe = false;

c_echok = false;

c_echonl = false;

} in

Some (default, silent)

with _ -> None

with

| None -> input_line Pervasives.stdin

| Some (default, silent) ->

print_string message;

flush Pervasives.stdout;

tcsetattr stdin TCSANOW silent;

try

let s = input_line Pervasives.stdin in

tcsetattr stdin TCSANOW default; s

with x ->

tcsetattr stdin TCSANOW default; raise x;;

read_passwd 関数は stdin につながっている端末の現在の設定を取得するところから始まります。その後文字を表示しないように変更した設定を定義します。もしこの処理が失敗した場合標準入力は制御端末ではないので普通に一行の入力を受け取ります。そうでなければメッセージを表示し、端末の設定を変え、パスワードを読み込み、端末の設定を元に戻します。読み込みが失敗した後でも端末の設定が元に戻るように注意が必要です。

* * *

プログラムが別のプログラムを起動しその標準入力を端末 (もしくは擬似端末) につなげる必要がある場合があります。OCamlはこれをサポートしていません4。そのため擬似端末 (一般に /dev/tty[a-z][a-f0-9] という名前のついたファイル) の中からすでに開いているものを手動で探す必要があります。そしてその擬似端末のファイルをオープンすれば、新しいプログラムを標準入力がこのファイルになった状態で始めることができます。

端末のデータの流れを制御する関数が 4 つあります (割り込みを送る、送信の終了を待つ、待っているデータをフラッシュする、やり取りを再開する)。

tcsendbreak 関数は周辺機器に割り込みを送ります。第二引数は割り込みの長さです (0 は周辺機器のデフォルト値と解釈されます)。

tcdrain 関数は全ての書き込みデータが送信されるのを待ちます。

val tcflush : file_descr -> flush_queue -> unit

第二引数の値にもとづいて、 tcflush 関数は書き込まれたが送信されていないデータ (TCIFLUSH) か受け取ったが読み込まれていないデータ (TCOFLUSH) 、あるいはその両方 (TCIOFLUSH) を捨てます。

val tcflow : file_descr -> flow_action -> unit

第二引数の値にもとづいて、 tcflow 関数はデータの送信を止める (TCOOFF) か、データの送信を再開する (TCOON) か、制御文字 stop あるいは start を送って送信を止める (TCIOFF) かをします。

setsid 関数はプロセスを新しいセッションに移し端末から切り離します。

2.14 ファイルのロック

二つのプロセスは同じファイルに同時に書き込むことができますが、書き込みが衝突した場合データの一貫性が失われることがあります。O_APPEND を使って常にファイルの末尾に書き込むようにしてこれを回避できることがあります。log ファイルにはこの方法で良いですが、データベースのように任意の場所に書き込みが起こるときは上手くいきません。そのような場合にはファイルを使うプロセスは他人のつま先を踏まないように協調する必要があります。ファイル全体に対するロックは補助ファイルを使うことで実装できます (?? ページ参照) が、システムコール lockf を使うとファイルの一部分をロックするより良い同期パターンを利用できます。

val lockf : file_descr -> lock_command -> int -> unit

2.15 完全な例: 再帰的なファイルのコピー

file_copy (セクション 2.9) を拡張して通常ファイルだけではなくシンボリックリンクとディレクトリにも対応させます。ディレクトリについてはその中身も再帰的にコピーすることにします。

通常ファイルのコピーにはすでに定義した 2.9 関数を再利用します。

open Unix

...

let file_copy input_name output_name =

...

次の set_infos 関数はファイルの所有者とアクセス権限、最終アクセス/変更日時を変更します。コピー先のファイルの情報をコピー元と同じにするためにこの関数を使います。

let set_infos filename infos =

utimes filename infos.st_atime infos.st_mtime;

chmod filename infos.st_perm;

try

chown filename infos.st_uid infos.st_gid

with Unix_error(EPERM,_,_) -> ()

システムコール utime は最終アクセス/更新日時を、chmod と chownがアクセス権限と所有者を変更します。通常ユーザが chown を実行すると “permission denied” エラーが出て失敗することがありますが、このエラーは捕捉した上で無視します。

処理の本体である再帰関数は以下のようになります:

let rec copy_rec source dest =

let infos = lstat source in

match infos.st_kind with

| S_REG ->

file_copy source dest;

set_infos dest infos

| S_LNK ->

let link = readlink source in

symlink link dest

| S_DIR ->

mkdir dest 0o200;

Misc.iter_dir

(fun file ->

if file <> Filename.current_dir_name

&& file <> Filename.parent_dir_name

then

copy_rec

(Filename.concat source file)

(Filename.concat dest file))

source;

set_infos dest infos

| _ ->

prerr_endline ("Can't cope with special file " ^ source)

source ファイルの情報を読むところから処理が始まります。ファイルが通常ファイルの場合、 file_copy によってデータを、 set_infos によって情報をコピーします。ファイルがシンボリックリンクの場合、リンクがどこを指しているを読み取りそのファイルを指すリンクを作成します。ファイルがディレクトリの場合、目的となるディレクトリを作成しディレクトリのエントリを読み、各エントリに対して再帰的に copy\_rec を呼び出します。このときディレクトリそのものと親ディレクトリのエントリは無視します。これ以外のファイルについては警告を出して無視します。

メインプログラムは単純です:

let copyrec () =

if Array.length Sys.argv <> 3 then begin

prerr_endline ("Usage: " ^Sys.argv.(0)^ " <source> <destination>");

exit 2

end else begin

copy_rec Sys.argv.(1) Sys.argv.(2);

exit 0

end

;;

handle_unix_error copyrec ();;

練習問題 6

ハードリンクを賢くコピーしてください。同じファイルが n 個の異なる場所に存在する場合、上記のプログラムではcopy_rec は同じファイルを n 個作成します。このような状況を検出し、コピーを一度だけして他の場所にはハードリンクを作るようにしてください。

解答

* * *

すでにコピーされたファイルについて、識別子 (st_dev, st_ino) からコピー先へのマップを記録するようにします。各コピーを実行する前にマップを探索し、同じ識別子を持ったファイルがすでにコピーされていないかをチェックします。もしすでにコピーされたファイルが見つかったらファイルをコピーする代わりにコピー元ファイルと同じ名前のハードリンクを作成します。マップの大きさを最小化するために一つ以上の名前を持つファイル、つまり st_nlink > 1 を満たすファイルのみについてマップを持つようにします。

let copied_files = (Hashtbl.create 53 : ((int * int), string) Hashtbl.t)

let rec copy source dest =

let infos = lstat source in

match infos.st_kind with

S_REG ->

if infos.st_nlink > 1 then begin

try

let dest' =

Hashtbl.find copied_files (infos.st_dev, infos.st_ino)

in link dest' dest

with Not_found ->

Hashtbl.add copied_files (infos.st_dev, infos.st_ino) dest;

file_copy source dest;

set_infos dest infos

end else begin

file_copy source dest;

set_infos dest infos

end

| S_LNK -> ...

* * *

2.16 完全な例: TAR

tar ファイルフォーマット (tape archive の略です) はファイル階層を一つのファイルに保存します。tar ファイルは小さなファイルシステムと見ることができます。

このセクションでは tar ファイルを読み書きする関数を定義します。そのほかに readtar という、 readtar a でアーカイブ a に含まれるファイルを表示し、readtar a f でアーカイブ a に含まれるファイル f を取り出すコマンドも作ります。ファイル階層全体を取り出すこととファイル階層からアーカイブを作ることは練習問題として読者に残します。

ファイルフォーマットの仕様

tar アーカイブは複数のレコードから成ります。それぞれのレコードがファイルを表します。レコードはファイルについての情報 (名前、種類、サイズ、所有者など) をエンコードするヘッダから始まり、ファイルの内容がその後に続きます。ヘッダは 512 バイトのブロックで、表 3 のような構造をしています。

| オフセット | 長さ | コードの種類 | 名前 | 説明 |

|

| 0 | 100 | 文字列 | name | ファイルの名前 |

| 100 | 8 | 8進 | perm | ファイルの権限 |

| 108 | 8 | 8進 | uid | 所有ユーザの ID |

| 116 | 8 | 8進 | gid | 所有グループの ID |

| 124 | 12 | 8進 | size | ファイルのサイズ (単位はバイト) |

| 136 | 12 | 8進 | mtime | 最終更新日 |

| 148 | 8 | 8進 | checksum | ヘッダのチェックサム |

| 156 | 1 | 文字 | kind | ファイルの種類 |

| 157 | 100 | 8進 | link | リンク |

| 257 | 8 | 文字列 | magic | シグネチャ ("ustar\032\032\0") |

| 265 | 32 | 文字列 | user | 所有ユーザの名前 |

| 297 | 32 | 文字列 | group | 所有グループの名前 |

| 329 | 8 | 8進 | major | 周辺機器のメジャー番号 |

| 337 | 8 | 8進 | minor | 周辺機器のマイナー番号 |

| 345 | 167 | | | パディング

|

|

注意 フィールドの長さの単位はバイト。全てのフィールドはヌル文字 '\000' で終わる文字列でエンコードされるが、フィールド kind と size については終端の '\000' は無くても良い。

Table 3 — ヘッダの構造

ファイルの内容はヘッダのすぐ後ろに保存され、サイズは 512 バイトの倍数まで 0 で拡張されます。レコードの後には別のレコードが続きます。ファイルは最低 20 ブロック (1 ブロックは 512 バイト) を持つように空のブロックでパディングされます。

tar アーカイブは脆い媒体に保存されて何年もしてから読み込まれることを想定しているので、ヘッダが傷ついたことを検出するための checksum フィールドがあります。その値はヘッダ内の全てのバイトの和です (チェックサムを計算するときには checksum フィールド自身は 0 として計算します)。

ヘッダの kind フィールドはファイルの種類を以下のように 1 バイトにエンコードします5:

'\0' or '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' |

|

REG | LINK | LNK | CHR | BLK | DIR | FIFO | CONT

|

ほとんどの場合 kind フィールドの値は stats 構造体の st_kind フィールドに保存されているUnix のファイルの種類 file_kind に対応します。LINK はアーカイブに保存されたファイルに対するハードリンクを表します。CONT はメモリの連続した領域に保存された通常ファイルを表します (これはいくつかのファイルシステムが持つ機能であり、通常ファイルと同じように扱うことができます)。

ヘッダの kind フィールドが LINK または LNK のとき、 link フィールドにはリンクの指す先のファイル名が保存されます。kind フィールドが CHR または BLK のとき、major と minor フィールドには周辺機器のメジャー番号とマイナー番号が保存されます。これらのフィールドはそれ以外のとき使用されません。

kind フィールドの値はヴァリアント型によって、 ヘッダはレコードによって自然に表現されます。

type kind =

| REG | LNK of string | LINK of string | CHR of int * int

| BLK of int * int | DIR | FIFO | CONT

type header =

{ name : string; perm : int; uid : int; gid : int; size : int;

mtime : int; kind : kind; user : string; group : string }

ヘッダの読み込み

ヘッダの読み込みはあまり面白い処理ではありませんが、無視することもできません。

exception Error of string * string

let error err mes = raise (Error (err, mes));;

let handle_error f s =

try f s with

| Error (err, mes) ->

Printf.eprintf "Error: %s: %s" err mes;

exit 2

let substring s offset len =

let max_length = min (offset + len + 1) (Bytes.length s) in

let rec real_length j =

if j < max_length && s.[j] <> '\000' then real_length (succ j)

else j - offset in

Bytes.sub s offset (real_length offset);;

let integer_of_octal nbytes s offset =

let i = int_of_string ("0o" ^ substring s offset nbytes) in

if i < 0 then error "Corrupted archive" "integer too large" else i;;

let kind s i = match s.[i] with

| '\000' | '0' -> REG

| '1' -> LINK (substring s (succ i) 99)

| '2' -> LNK (substring s (succ i) 99)

| '3' -> CHR (integer_of_octal 8 s 329, integer_of_octal 8 s 329)

| '4' -> BLK (integer_of_octal 8 s 329, integer_of_octal 8 s 337)

| '5' -> DIR | '6' -> FIFO | '7' -> CONT

| _ -> error "Corrupted archive" "kind"

let header_of_string s =

{ name = substring s 0 99;

perm = integer_of_octal 8 s 100;

uid = integer_of_octal 8 s 108;

gid = integer_of_octal 8 s 116;

size = integer_of_octal 12 s 124;

mtime = integer_of_octal 12 s 136;

kind = kind s 156;

user = substring s 265 32;

group = substring s 297 32; }

let block_size = 512;;

let total_size size =

block_size + ((block_size -1 + size) / block_size) * block_size;;

アーカイブの終端は本来なら新しいレコードが始まるべき場所にあるファイルの終端か、完全で空のブロックです。そのためヘッダを読み込むときに読むブロックは空なものか完全なものです。そこで really_read を再利用します。アーカイブが壊れていない限り、1 ブロックを読み込もうとしたときにファイルの終端を読むことはありません。

let buffer_size = block_size;;

let buffer = Bytes.create buffer_size;;

let end_of_file_error () =

error "Corrupted archive" "unexpected end of file"

let without_end_of_file f x =

try f x with End_of_file -> end_of_file_error ()

let read_header fd =

let len = read fd buffer 0 buffer_size in

if len = 0 || buffer.[0] = '\000' then None

else begin

if len < buffer_size then

without_end_of_file (really_read fd buffer len) (buffer_size - len);

Some (header_of_string buffer)

end;;

アーカイブの読み込み

アーカイブに操作を行うには、操作の対象を見つけるまでレコードを順に読んでいく必要があります。通常はそれぞれのレコードのヘッダだけを読みこむだけですみますが、前に読み込んだアーカイブに戻ってその内容を読む必要があることもあります。そのような場合のためにそれぞれのレコードごとにそのヘッダとアーカイブ内の位置を記録しておきます。

type record = { header : header; offset : int; descr : file_descr };;

アーカイブのレコード (ファイルの内容は除く) を読み込んで記録する一般的なイテレータを定義します。イテレータを一般的にするために、蓄積のための関数 f は抽象的なものにしておきます。こうすることでレコードの表示や破壊などの処理にも同じイテレータ関数を使うことができます。

let fold f initial fd =

let rec fold_aux offset accu =

ignore (without_end_of_file (lseek fd offset) SEEK_SET);

match without_end_of_file read_header fd with

Some h ->

let r =

{ header = h; offset = offset + block_size; descr = fd } in

fold_aux (offset + total_size h.size) (f r accu)

| None -> accu in

fold_aux 0 initial;;

fold_aux 関数は処理を offset の位置から開始し、 accu の中に途中経過が含まれています。レコードが始まる位置 offset まで移動し、ヘッダを読み、レコード r を構築し、同じ処理を新しい (より処理の進んだ) 途中結果 f r accu とともにレコードの末尾から行います。この処理はヘッダが無くなるまで、つまりアーカイブの終端に達するまで繰り返されます。

レコードの名前の表示

fold 関数の使用例として、レコードの名前を保存すること無く表示する処理を示します:

let list tarfile =

let fd = openfile tarfile [ O_RDONLY ] 0o0 in

let add r () = print_string r.header.name; print_newline () in

fold add () fd;

close fd

レコードの内容を表示する

コマンド readtar a f はアーカイブの中のファイル f を探索し、もしそれが通常ファイルならばその内容を表示します。f がアーカイブ内のファイル g に対するハードリンクであれば、アーカイブの中では別になっていたとしても本当は二つのファイルは同一なので、そのリンクをたどって g の内容を表示します。g と f のどちらがリンクでどちらがリンク先であるかはアーカイブが作られるときにどちらが先に探索されたかのみに依存します。ここではシンボリックリンクを追うことはしません。

ハードリンクの解決は以下の相互再帰関数によって行われます:

let rec find_regular r list = match r.header.kind with

| REG | CONT -> r

| LINK name -> find_file name list

| _ -> error r.header.name "Not a regular file"

and find_file name list = match list with

| r :: rest ->

if r.header.name = name then find_regular r rest

else find_file name rest

| [] -> error name "Link not found (corrupted archive)";;

find_regular 関数はレコード r に対応する通常ファイルを探します。r が通常ファイルならば r を返します。r がハードリンクならば find_file 関数を使ってリンクの指すファイルをアーカイブにすでに保存されているレコード list の中から探します。それ以外の場合は関数は失敗します。

レコードが見つかった場合はその内容を表示します。ディスクリプタをレコードの開始地点に移動させた後は file_copy とよく似た処理になります。

let copy_file file output =

ignore (lseek file.descr file.offset SEEK_SET);

let rec copy_loop len =

if len > 0 then

match read file.descr buffer 0 (min buffer_size len) with

| 0 -> end_of_file_error ()

| r -> ignore (write output buffer 0 r); copy_loop (len-r) in

copy_loop file.header.size

これらの関数を組み合わせれば完成です:

exception Done

let find_and_copy tarfile filename =

let fd = openfile tarfile [ O_RDONLY ] 0o0 in

let found_or_collect r accu =

if r.header.name = filename then begin

copy_file (find_regular r accu) stdout;

raise Done

end else r :: accu in

try

ignore (fold found_or_collect [] fd);

error "File not found" filename

with

| Done -> close fd

まずターゲットのファイル名が見つかるまでアーカイブのレコード (内容は除く) を読みます。その後 find_regular 関数で実際にそのファイルの内容を含んでいるレコードを探します。この二回目の逆順の探索はアーカイブが矛盾なく作られている限り成功します。しかし一回目の探索はファイルがアーカイブに存在しない場合に失敗するので、処理が失敗した場合でも二つのエラーを区別するようになっています。

readtar コマンドを実装したメイン関数は以下のようになります:

let readtar () =

let nargs = Array.length Sys.argv in

if nargs = 2 then list Sys.argv.(1)

else if nargs = 3 then find_and_copy Sys.argv.(1) Sys.argv.(2)

else

prerr_endline ("Usage: " ^Sys.argv.(0)^ " <tarfile> [ <source> ]");;

handle_unix_error (handle_error readtar) ();;

練習問題 7

readtar コマンドを拡張して、シンボリックリンクが指しているファイルがアーカイブ内に存在する場合はそのファイルの内容を表示するようにしてください。

解答

* * *

問題は一見単純なように見えますが、シンボリックリンクはハードリンクと違ってディレクトリを含んだ任意のパスを表すことができ、そのパスがアーカイブの中に存在するとは限らないことから、簡単ではありません。

シンプルな解決法はアーカイブに含まれるファイル階層をメモリ上に再構築することです。

type info = File | Link of string list | Dir of (string * inode) list

and inode = { mutable record : record option; mutable info : info;}

メモリ上に構築されるファイルシステムのノードは inode 型で表されます。info フィールドが通常ファイルとシンボリックリンクとディレクトリに制限されたファイルの種類を表します。パスは文字列のリストとして、ディレクトリは含まれるファイルの名前とノードの組のリストとして表されます。record フィールドはノードに対応する tar レコードを保持します。中間のディレクトリはアーカイブ内にレコードを持たない場合があるので、このフィールドはオプショナルです。ファイルはアーカイブ内に複数回現れることがあり、最後に現れたものが優先されるので info フィールドは変更可能になっています。

let root () =

let rec i =

{ record = None; info = Dir [ Filename.current_dir_name, i ] }

in i

let link inode name nod = match inode.info with

| File | Link _ -> error name "Not a directory"

| Dir list ->

try let _ = List.assoc name list in error name "Already exists"

with Not_found -> inode.info <- Dir ((name, nod) :: list)

let mkfile inode name r =

let f = { record = r; info = File } in

link inode name f; f

let symlink inode name r path =

let s = { record = r; info = Link path } in

link inode name s; s

let mkdir inode name r =

let d = mkfile inode name r in

d.info <-

Dir [ Filename.current_dir_name, d; Filename.parent_dir_name, inode ];

d

Unix と同様に各ディレクトリは自分自身と親に対するリンクを持ちます。ただしルートディレクトリの親が自分自身となる Unix とは違い、いま考えているファイルシステムではルートディレクトリは親を持ちません。これによってアーカイブの外側のファイルに対するアクセスを検出しやめさせることができます。

let rec find link inode path = match inode.info, path with

| _, [] -> inode

| Dir list, name :: rest ->

let subnode = List.assoc name list in

let subnode =

match subnode.info with

Link q ->

if link && rest = [] then subnode else find false inode q

| _ -> subnode in

find link subnode rest

| _, _ -> raise Not_found;;

find 関数はアーカイブから path に対応するノードを inode を始点として探索します。引数 link は探索がリンクを返した場合にリンクそのものを返すべきなのか (true) それともリンクが指すファイルを返すべきなのか (false) を決めます。

let rec mkpath inode path =

match inode.info, path with

| _, [] -> inode

| Dir list, name :: rest ->

let subnode =

try List.assoc name list

with Not_found -> mkdir inode name None in

mkpath subnode rest

| _, _ -> raise Not_found;;

mkpath 関数はパス path をたどってパス上の存在しないノードを作成します。

let explode f =

let rec dec f p =

if f = Filename.current_dir_name then p

else dec (Filename.dirname f) (Filename.basename f :: p) in

dec (if Filename.basename f = "" then Filename.dirname f else f) [];;

ml 関数は Unix のパスをパースして文字列のリストにします。このときアーカイブでは許されているディレクトリ末尾の “/” を削除します。

let add archive r =

match r.header.kind with

| CHR (_,_) | BLK (_,_) | FIFO -> ()

| kind ->

match List.rev (explode r.header.name) with

| [] -> ()

| name :: parent_rev ->

let inode = mkpath archive (List.rev parent_rev) in

match kind with

| DIR -> ignore (mkdir inode name (Some r))

| REG | CONT -> ignore (mkfile inode name (Some r))

| LNK f -> ignore (symlink inode name (Some r) (explode f))

| LINK f -> link inode name (find true archive (explode f))

| _ -> assert false;;

add 関数はレコード r をアーカイブに追加します。ルートノードで表されるアーカイブは副作用で変更されます。

let find_and_copy tarfile filename =

let fd = openfile tarfile [ O_RDONLY ] 0 in

let records = List.rev (fold (fun x y -> x :: y) [] fd) in

let archive = root () in

List.iter (add archive) records;

let inode =

try find false archive (explode filename)

with Not_found -> error filename "File not found" in

begin match inode.record with

| Some ({ header = { kind = (REG | CONT) }} as r) -> copy_file r stdout

| Some _ -> error filename "Not a regular file"

| None -> error filename "Not found"

end;

close fd;;

最後はこれまでと同じです。

let readtar () =

let nargs = Array.length Sys.argv in

if nargs = 2 then list Sys.argv.(1)

else if nargs = 3 then find_and_copy Sys.argv.(1) Sys.argv.(2)

else prerr_endline ("Usage: " ^Sys.argv.(0)^ " <tarfile> [ <source> ]");;

Printexc.print (handle_unix_error (handle_error readtar)) ();;

* * *

練習問題 8

untar a がアーカイブ a の全てのファイル (スペシャルファイルを除く) を抽出し新しいディレクトリとして作成するようなコマンド untar を作成してください。ファイルについての情報 (所有者、権限) は可能ならばアーカイブのものを復元してください。

ファイル階層は untar コマンドが実行されたディレクトリに再構築されるべきです。コマンドが現在のワーキングディレクトリのサブディレクトリではない場所に書き込むことは許されません。アーカイブにレコードが無いディレクトリはユーザのデフォルト権限で作られるようにしてください。

解答

* * *

この練習問題では一つ前の練習問題 2.16と再帰的なファイルのコピーについての練習問題 2.15 を組み合わせます。

すこし難しい部分は権限の管理です。アーカイブのディレクトリを書き込み権限で作成して全てのファイルを抽出し終わってから本来の権限に設定しなければいけません。

最初に補助関数 mkpath p m を書きます。この関数はパス p に含まれるディレクトリでまだ作成されていないものを、 m の権限で作成します。p の最後には余分な “/” が含まれていても構いません。

let warning mes = prerr_string mes;prerr_newline ();;

open Filename

let mkpath p perm =

let normal_path =

if basename p = "" then dirname p else p in

let path_to_dir = dirname normal_path in

let rec make p =

try ignore (stat p)

with Unix_error (ENOENT, _, _) ->

if p = current_dir_name then ()

else if p = parent_dir_name then

warning "Ill formed archive: path contains \"..\""

else begin

make (dirname p);

mkdir p perm

end in

make path_to_dir;;

2.15 節でファイルをコピーするときに利用したものと似たset_infos を定義します。

let set_infos header =

chmod header.name header.perm;

let mtime = float header.mtime in

utimes header.name mtime mtime;

begin match header.kind with

| LNK f -> ()

| _ -> chmod header.name header.perm

end;

try chown header.name header.uid header.gid

with Unix_error(EPERM,_,_) -> ();;

untar_file_collect_dirs は作成されるディレクトリを記録しながら一つのレコードをコピーします。

let verbose = ref true;;

let default_dir_perm = 0o777;;

let default_file_perm = 0o666;;

let protect f x g y = try f x; g y with z -> g y; raise z

let file_exists f = try ignore (stat f); true with _ -> false;;

let untar_file_collect_dirs file dirs =

let fh = file.header in

if !verbose then begin print_string fh.name; print_newline () end;

match fh.kind with

| CHR (_,_) | BLK(_,_) | FIFO ->

warning (fh.name ^ "Ignoring special files");

dirs

| DIR ->

mkpath fh.name default_dir_perm;

if file_exists fh.name then dirs

else begin mkdir fh.name default_dir_perm; fh :: dirs end

| x ->

mkpath fh.name default_dir_perm;

begin match x with

| REG | CONT ->

let flags = [ O_WRONLY; O_TRUNC; O_CREAT; ] in

let out = openfile fh.name flags default_file_perm in

protect (copy_file file) out close out

| LNK f ->

symlink f fh.name

| LINK f ->

begin

try if (stat fh.name).st_kind = S_REG then unlink fh.name

with Unix_error(_,_,_) -> ();

end;

Unix.link f fh.name;

| _ -> assert false

end;

set_infos fh;

dirs;;

メインプログラムは untar_file_collect_dirs を全てのレコードに適用し、最後にディレクトリのアクセス権限を修正するだけです。

let extract tarfile =

let fd = openfile tarfile [ O_RDONLY ] 0 in

let new_directories =

fold untar_file_collect_dirs [] fd in

List.iter set_infos new_directories;

close fd;;

let untar () =

let nargs = Array.length Sys.argv in

if nargs = 2 then extract Sys.argv.(1)

else prerr_endline ("Usage: " ^ Sys.argv.(0) ^ " <tarfile>");;

handle_unix_error untar ();;

* * *

練習問題 9

tar -xvf a f1 f2 ... が f1, f2 ... とそのサブディレクトリを含むアーカイブ a を作成するようなコマンド tar を書いてください。

解答

* * *

一つ前の練習問題で定義したデータ構造を再利用するために Tarlib モジュールに集めておきます。プログラムを停止したりプログラムの返り値を変更したりせずに警告を表示する関数を定義します。

open Sys

open Unix

open Tarlib

let warning path message = prerr_endline (path ^ ": " ^ message)

レコードのヘッダをバッファに書き込む関数から始めます。処理は退屈ですが、ヘッダがおかしいとアーカイブ全体が読み込めなくなるので慎重になる必要があります。特にファイルのフォーマットによる制限には注意が必要です。例えばパスの長さは 99 バイトに制限されています(これより長いパスを扱えるようにするフォーマットの拡張もありますが、この練習問題では取り扱いません)。

let write_header_to_buffer source infos kind =

let size = if kind = REG then infos.st_size else 0 in

Bytes.fill buffer 0 block_size '\000';

let put len string offset =

Bytes.blit string 0 buffer offset (min (Bytes.length string) len) in

let put_int8 x = put 7 (Printf.sprintf "%07o" x) in

let put_int12 x = put 11 (Printf.sprintf "%011o" x) in

let put_char c offset = buffer.[offset] <- c in

let put_path s offset =

if Bytes.length s <= 99 then put 99 s offset

else raise (Error ("path too long", s)) in

put_path (if kind = DIR then source ^ "/" else source) 0;

put_int8 infos.st_perm 100;

put_int8 infos.st_uid 108;

put_int8 infos.st_gid 116;

put_int12 size 124;

put_int12 (int_of_float infos.st_mtime) 136;

put 7 "ustar " 257;

put 31 (getpwuid infos.st_uid).pw_name 265;

put 31 (getgrgid infos.st_gid).gr_name 297;

(* Fields dev and rdev are only used for special files, which we omit *)

put_char

begin match kind with

| REG -> '0'

| LINK s -> put_path s 157; '1'

| LNK s -> put_path s 157; '2'

| DIR -> '5'

| _ -> failwith "Special files not implemented"

end 156;

let rec sum s i =

if i < 0 then s else sum (s + Char.code buffer.[i]) (pred i) in

let checksum = sum (Char.code ' ' * 8) (block_size - 1) in

put 8 (Printf.sprintf "%06o\000 " checksum) 148;;

次の関数はファイルに対するレコードのバッファを作成します。source はファイルの名前、 infos は stats で取得できるファイルの情報、 kind はファイルの種類です。

let header source infos kind = {

name = source;

size = if kind = REG then infos.st_size else 0;

perm = infos.st_perm;

mtime = int_of_float infos.st_mtime;

uid = infos.st_uid;

gid = infos.st_gid;

user = (getpwuid infos.st_uid).pw_name;

group = (getgrgid infos.st_gid).gr_name;

kind = kind }

アーカイブにファイルの内容を書き込むために、 file_copy に似た関数を定義します。この関数は引数としてコピーされるバイト数を受け取り、ファイルの末尾がそのサイズと対応していることを確認します。受け取ったバイト数だけ書き込んだ結果ファイルの末尾に到達しなかった場合、エラーを出します。これによってアーカイブ中にファイルが変更されるケースに対応できます。アーカイブの欠損を一つのファイルに抑えるために、引数で受け取ったバイト数を超えて書き込むことはしません。

let write_file len source fdout =

let fdin = openfile source [O_RDONLY] 0 in

let error () = raise (Error ("File changed size", source)) in

let rec copy_loop len =

match read fdin buffer 0 buffer_size with

0 ->

close fdin; if len > 0 then error ()

| r ->

let len = len - r in

if len < 0 then (close fdin; error ());

ignore (write fdout buffer 0 r); copy_loop len in

copy_loop len;;

let padding fd len =

if len > 0 then ignore (write fd (Bytes.make len '\000') 0 len);;

ここからがアーカイブの作成になります。アーカイブに書き込まれたファイルはそのパスと共にハッシュテーブルに保存され、同じファイルが何度もコピーされることが無いように利用されます。またファイルだけではなくディレクトリについてもすでに書き込んだパスをハッシュテーブルを保存します。アーカイブのルートが他のディレクトリに含まれることがありえますが、そのような場合にコピーを行わないようにするためです (ただしコピーをしても問題はありません)。

アーカイブを書き込むのに必要となるのは書き込みファイルを指すファイルディスクリプタとファイルとディレクトリのキャッシュ (一つ前の練習問題参照)、 そして現在のアーカイブのサイズを記録する変数 (必要な場合に最小サイズにパディングするため) です。archive 型がこれらの情報を保持するレコードです:

type archive =

{ regfiles : (int * int, string) Hashtbl.t;

dirfiles : (int * int, bool) Hashtbl.t;

fd : file_descr; st : stats; mutable size : int }

let try_new_dir archive dir =

try Hashtbl.find archive.dirfiles dir

with Not_found -> Hashtbl.add archive.dirfiles dir false; true

コマンドラインで与えられるパス file から始まるファイル階層全体を書き込む関数は以下のようになります。この関数は難しくありませんが、いくつか例外的なケースがあります。例えばファイルがアーカイブ中に変更されたことを検出する方法については前に示しました。このケースの特別な場合は、アーカイブがアーカイブ自身をアーカイブしようとしている場合です。

let verbose = ref true;;

let write_from archive file =

if not (Filename.is_relative file) then

raise (Error ("absolute path", file));

let rec write_rec archive file =

let source =

if Filename.basename file = "" then Filename.dirname file else file in

if !verbose then begin prerr_endline source end;

let st = lstat source in

if st.st_ino = archive.st.st_ino && st.st_dev = archive.st.st_dev

then warning source "Skipping archive itself!"

else

let write_header kind =

write_header_to_buffer source st kind;

ignore (write archive.fd buffer 0 block_size) in

match st.st_kind with

S_REG ->

begin try

if st.st_nlink = 1 then raise Not_found;

let path =

Hashtbl.find archive.regfiles (st.st_ino, st.st_dev) in

write_header (LINK path);

with Not_found ->

if st.st_nlink > 1 then

Hashtbl.add archive.regfiles (st.st_ino, st.st_dev) source;

write_header REG;

write_file st.st_size source archive.fd;

let t =

(block_size-1 + st.st_size) / block_size * block_size in

padding archive.fd (t - st.st_size);

archive.size <- archive.size + t + block_size;

end

| S_LNK ->

write_header (LNK (readlink source));

| S_DIR when try_new_dir archive (st.st_ino, st.st_dev) ->

write_header DIR;

Misc.iter_dir

begin

fun file ->

if file = Filename.current_dir_name then ()

else if file = Filename.parent_dir_name then ()

else write_rec archive (source ^ "/" ^ file)

end

source

| S_DIR ->

warning source "Ignoring directory already in archive."

| _ ->

prerr_endline ("Can't cope with special file " ^ source) in

write_rec archive file;;

ハードリンクを持つ可能性がある通常ファイルをハッシュテーブル regfile に記録します。リンクを一つしか持たないファイルは記録する必要がありません。

メイン関数は以下のようになります。エラーが出た場合には、アーカイブを削除したほうが良いでしょう。

let min_archive_size = 20 * block_size;;

let build tarfile files =

let fd, remove =

if tarfile = "-" then stdout, ignore

else openfile tarfile [ O_WRONLY; O_CREAT; O_TRUNC ] 0o666, unlink in

try

let arch =

{ regfiles = Hashtbl.create 13; dirfiles = Hashtbl.create 13;

st = fstat fd; fd = fd; size =0 } in

Array.iter (write_from arch) files;

padding fd (min_archive_size - arch.size);

close fd

with z ->

remove tarfile; close fd; raise z;;

最後にコマンドライン引数をパースする処理を書いて練習問題を終わります。

let usage () =

prerr_endline "Usage: tar -cvf tarfile file1 [ file2 ... ] ";

exit 2;;

let tar () =

let argn = Array.length Sys.argv in

if argn > 3 && Sys.argv.(1) = "-cvf" then

build Sys.argv.(2) (Array.sub Sys.argv 3 (argn-3))

else usage ();;

let _ =

try handle_unix_error tar ()

with Error (mes, s) ->

prerr_endline ("Error: " ^ mes ^ ": " ^ s); exit 1;;

* * *

3 プロセス

プロセスとはオペレーティングシステム上で実行されるプログラムのことです。プロセスはプログラム (機械語) とその状態 (現在の実行位置、変数の値、関数呼び出しスタック、開いているファイルディスクリプタなど) からなります。

この章では新しいプロセスを作ったり新しいプログラムを実行したりするための Unix のシステムコールを紹介します。

3.1 プロセスの作成

システムコール fork はプロセスを作成します。

fork を呼び出した 親プロセス のほぼ完璧な複製である 子プロセス が新しく作られます。二つのプログラムは同じプログラムを同じ実行位置 (fork から返った位置) から実行します。このとき全ての変数は同じ値を持ち、スタックは同一で、開かれているファイルディスクリプタも同じです。二つのプロセスを区別する唯一のものは fork の返り値です。子プロセスでは fork は 0 を返し、 親プロセスでは 0 でない整数を返します。fork の返り値を確認することで、プログラムは自分が親なのか子なのかを確認してそれによって動作を変えることができます。

match fork () with

| 0 -> (* 子プロセスだけが実行するコード *)

| pid -> (* 親プロセスだけが実行するコード *)

fork によって親プロセスに返される 0 でない整数は子プロセスの プロセス ID です。カーネルはプロセス IDを使ってプロセスを一意に識別します。プロセスは getpid 関数を呼ぶことでプロセス ID を取得できます。

子プロセスは親プロセスと同じ状態 (同じ変数の値、同じファイルディスクリプタ) に初期化されます。この状態は親と子で共有されるのではなく、 fork が呼ばれたときにコピーされます。例えば fork の前に定義した参照変数があった場合、 fork の後には親と子プロセスはこの参照を互いに影響を及ぼすこと無く独立に変更できます。

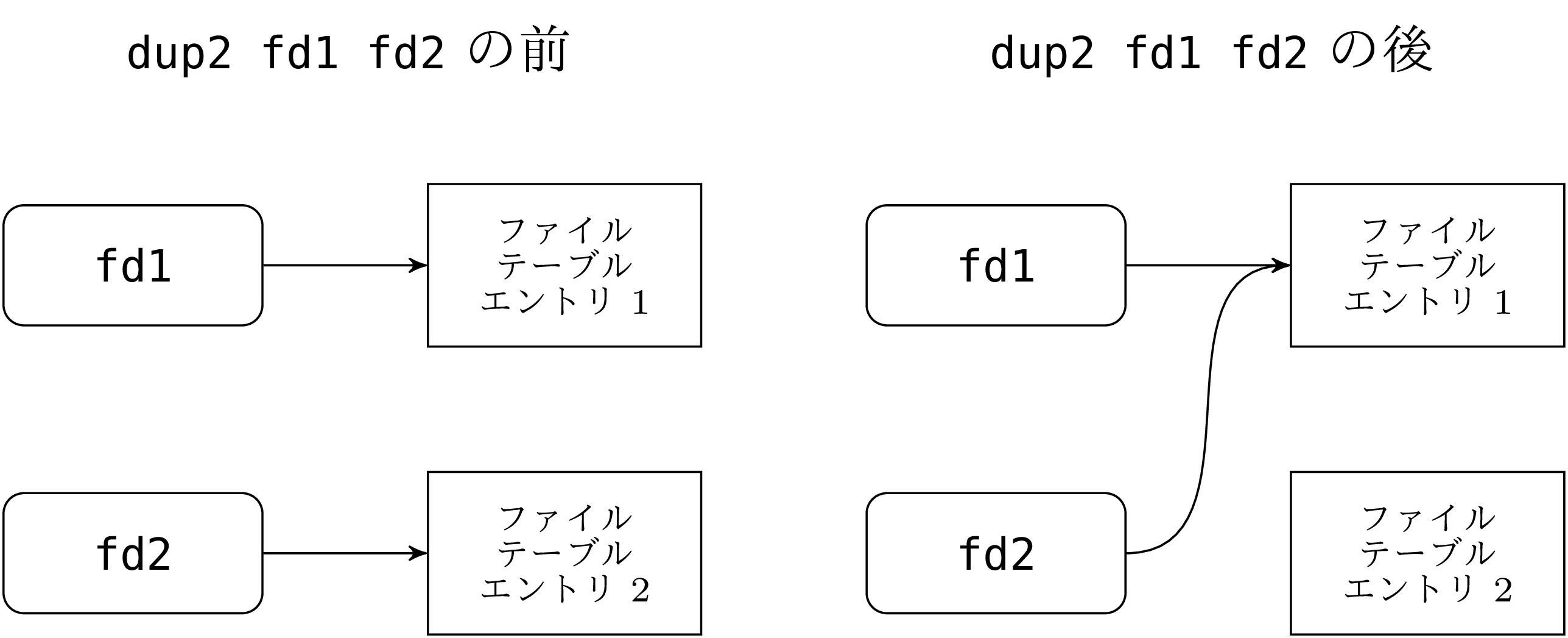

同様にファイルディスクリプタも fork が呼ばれたときにコピーされます。そのため一方を閉じたとしてももう一方は開いたままです。ただし二つのディスクリプタは (システムメモリにある) ファイルテーブル内の同じエントリを指すので、入出力の現在位置を共有します。親と子のどちらかが読み込みを行った場合、その次に読み込むのがどちらであっても読み込み位置は変化します。また lseek による入出力位置の変更はもう一方のプロセスにすぐに伝わります。

3.2 完全な例: leave コマンド

leave hhmm コマンドは時刻 hhmm に利用を終える時間だとユーザに報告するバックグラウンドプロセスをフォークしてすぐに終了します。このコマンドを作成します。

1 open Unix;;

2

3 let leave () =

4 let hh = int_of_string (String.sub Sys.argv.(1) 0 2)

5 and mm = int_of_string (String.sub Sys.argv.(1) 2 2)

in

6 let now = localtime(time ())

in

7 let delay = (hh - now.tm_hour) * 3600 + (mm - now.tm_min) * 60

in

8

9 if delay <= 0

then begin

10 print_endline

"Hey! That time has already passed!";

11 exit 0

12 end;

13 if fork () <> 0

then exit 0;

14 sleep delay;

15 print_endline

"\007\007\007Time to leave!";

16 exit 0;;

17

18 handle_unix_error leave ();;

プログラムは最初にコマンドラインをパースして時刻を取得し、報告するまでの秒数を計算します (8 行目) 。time 関数はエポック (1970 年 1 月 1 日 午前 0 時 0 分 0 秒) から現在時刻までの経過秒数を返します。 localtime を使うとこの値から年、月、日、時、分、秒を計算することができます。プログラムはその後 fork で新しいプロセスを作ります。親プロセス (fork の返り値が 0 でないプロセス) はすぐに終了するため、leave を起動したシェルの制御はすぐにユーザに戻ります。子プロセス (fork の返り値が 0 のプロセス) の実行は続き、sleep を呼んで指定された時間まで待ってからメッセージを表示して終了します。

3.3 プロセスの終了を待つ

システムコール wait は fork によって作られた子プロセスの一つが終了するまで待ち、そのプロセスがどのように終了したかについての情報を返します。これは親子間の同期メカニズムであり、子から親へのとても原始的な形のコミュニケーションです。

val wait : unit -> int * process_status

val waitpid : wait_flag list -> int -> int * process_status

基礎となるシステムコールは waitpid であり、 wait () という呼び出しは waitpid [] (-1) の短縮形に過ぎません。

waitpid [] p の動作は p の値によって異なります。

-

p > 0 ならば、プロセス ID が p である子プロセスの終了を待つ。

p = 0 ならば、同じグループ ID を持つ任意の子プロセスの終了を待つ。

p = −1 ならば、任意の子プロセスの終了を待つ。

p <−1 ならば、グループ ID が -p である子プロセスの終了を待つ。

返り値の最初の要素は wait によって終了を捕捉された子プロセスのプロセス ID です。2番目の要素は以下に示す process_status 型の値です:

WEXITED r | 子プロセスは exit が呼ばれるかプログラムの終端に達することによって通常の方法で終了した。r はリターンコード (exit の引数) を表す。 |

WSIGNALED s | 子プロセスはシグナル (ctrl+C, kill など。 4 章参照) によって終了した。s がシグナルの種類を表す。 |

WSTOPPED s | 子プロセスはシグナル s によって停止された。これが起こるのはあるプロセス (典型的にはデバッガ) が他のプロセスの実行を (ptrace を使って) モニターしているという特殊なケースに限られる。

|

子プロセスの一つが wait を呼んだ時点ですでに終了していた場合は呼び出しはすぐに返ります。そうでなければ親プロセスは子プロセスのどれかが終了するまでブロックします (“ランデブー” と呼ばれる動作です)。この子プロセスの終了を待つには wait を n 回呼ぶ必要があります。

waitpid 関数は二つのオプショナルなフラグを第一引数に受け取ります。一つ目の WNOHANG フラグは終了していない子プロセスが無い場合に待たないことを指示します。子プロセスが無かった場合の返り値は第一要素が 0 で第二要素は未定義です。もう一つの WUNTRACED フラグは sigstop シグナルによって停止させられた子プロセスを返すことを指示します。waitpid は p に該当する子プロセスがないとき(あるいは p が -1 で現在のプロセスが子プロセスを持たないとき)には例外を出します。

例

以下の fork_search 関数は二つのプロセスを使って線形探索を行います。線形探索には simple_search 関数を使っています。

1 open Unix;;

2 exception Found;;

3

4 let simple_search cond v =

5 try

6 for i = 0

to Array.length v - 1

do

7 if cond v.(i)

then raise Found

8 done;

9 false

10 with Found ->

true;;

11

12 let fork_search cond v =

13 let n = Array.length v

in

14 match fork ()

with

15 | 0 ->

16 let found = simple_search cond (Array.sub v (n/2) (n-n/2))

in

17 exit (

if found

then 0

else 1)

18 | _ ->

19 let found = simple_search cond (Array.sub v 0 (n/2))

in

20 match wait ()

with

21 | (pid, WEXITED retcode) -> found || (retcode = 0)

22 | (pid, _) -> failwith

"fork_search";;

fork された子プロセスはテーブルの上半分を探索し、 cond を満たす要素を見つけた場合は 1 を、それ以外の場合は 0 をリターンコードとして終了します ( 16 行目と 17 行目)。親プロセスはテーブルの下半分を探索し、 wait を呼んで子プロセスと同期します ( 21 行目と 22行目)。 子プロセスが通常の方法で終了した場合、そのリターンコードとテーブルの下半分の探索結果を組み合わせます。そうでなければエラーが起こっているので、 fork_search 関数は失敗します。

* * *

wait はプロセス間の同期を行いますが、それ以外に子プロセスが持つリソースの完全な開放も行います。終了した子プロセスは “ゾンビ” 状態となり大部分のリソース (メモリなど) が開放されますが、子プロセスは wait を呼んだ親プロセスに返り値を伝える必要があるので、プロセステーブルのスロットには乗ったままです。親プロセスが wait を呼べば、子プロセスはプロセステーブルからも削除されます。このテーブルの大きさは固定なので、リークを防ぐためにもフォークした全てのプロセスを wait することが重要です。

親プロセスが子プロセスよりも先に終了した場合、子の親はプロセス ID が 1 のプロセス (通常は init) に移ります。このプロセスは wait の無限ループを含むので、子プロセスは終了するとすぐに回収されます。この仕組みによって “ダブルフォーク” という便利なテクニックが使えるようになります。このテクニックは子プロセスの終了をブロックして待つことができないときなどに使われます。

match fork () with

| 0 -> if fork () <> 0 then exit 0;

(* 子プロセスの処理を行う *)

| _ -> wait ();

(* 親プロセスの処理を行う *)

子プロセスは二回目のフォークの後すぐに終了します。これによって孫プロセスは親を失うので、init の養子となります。この方法ではゾンビプロセスが生まれることはありません。親はフォーク後すぐに wait を呼んで子を回収します。子はすぐに終了するので、この wait が長い間ブロックすることはありません。

3.4 プログラムの起動

システムコール execve、 execv、 そして execvp は現在のプロセスでプログラムを起動します。現在のプログラムの実行を止めて新しいプログラムに移るので、エラーの場合を除いてこの呼び出しが返ることはありません。

val execve : string -> string array -> string array -> unit

val execv : string -> string array -> unit

val execvp : string -> string array -> unit

第一引数は実行するプログラムを含むファイルの名前です。execvp を使った場合ファイルの名前は (環境変数 PATH で指定される) 探索パスのディレクトリから探索されます。

第二引数はプログラムを実行するときに渡されるコマンドライン引数の配列です。実行するプログラムの中ではこの配列が Sys.argv となります。

execve を使うと第三引数にプログラムが実行される環境を渡すことができます。execv と execvp では現在の環境がそのまま使われます。

execve と execv、そして execvp が結果を返すことはありません。エラーが起こること無くプロセスが指定されたプログラムを実行するか、実行ファイルが見つからないなどのエラーが起きて呼び出し元のプログラムに Unix_error を出すかのどちらかです。

例

次の三つは同じ動作をします:

execve "/bin/ls" [|"ls"; "-l"; "/tmp"|] (environment ())

execv "/bin/ls" [|"ls"; "-l"; "/tmp"|]

execvp "ls" [|"ls"; "-l"; "/tmp"|]

* * *

例

受け取った grep コマンドへの引数に -i オプション (大文字と小文字を区別しない) を追加して起動するための “ラッパー” コマンドは以下のように書けます:

open Sys;;

open Unix;;

let grep () =

execvp "grep"

(Array.concat

[ [|"grep"; "-i"|];

(Array.sub Sys.argv 1 (Array.length Sys.argv - 1)) ])

;;

handle_unix_error grep ();;

* * *

例

emacs コマンドをターミナルのタイプを変えて起動するための “ラッパー” コマンドは以下のように書けます:

open Sys;;

open Unix;;

let emacs () =

execve "/usr/bin/emacs" Sys.argv

(Array.concat [ [|"TERM=hacked-xterm"|]; (environment ()) ]);;

handle_unix_error emacs ();;

* * *

exec を呼んだプロセスは新しいプログラムを実行するプロセスと同じです。そのため新しいプログラムは exec を呼んだプログラムの実行環境の一部を引き継ぎ、以下に上げるものは同じになります:

-

プロセス ID と親プロセス

- 標準出力、標準入力、標準エラー出力

- 無視されるシグナル (4 章を参照)

3.5 完全な例: ミニシェル

次のプログラムは単純なコマンドインタープリターです。標準入力から行入力を読み、単語ごとに区切り、コマンドを起動し、標準入力から EOF を受け取るまでこれを繰り返します。文字列を単語のリストに分割する関数から始めます。このひどい処理についてはどうかノーコメントとさせてください。

open Unix;;

open Printf;;

let split_words s =

let rec skip_blanks i =

if i < String.length s & s.[i] = ' '

then skip_blanks (i+1)

else i in

let rec split start i =

if i >= String.length s then

[String.sub s start (i-start)]

else if s.[i] = ' ' then

let j = skip_blanks i in

String.sub s start (i-start) :: split j j

else

split start (i+1) in

Array.of_list (split 0 0);;

次はインタープリターのメイン処理です:

let exec_command cmd =

try execvp cmd.(0) cmd

with Unix_error(err, _, _) ->

printf "Cannot execute %s : %s\n%!"

cmd.(0) (error_message err);

exit 255

let print_status program status =

match status with

| WEXITED 255 -> ()

| WEXITED status ->

printf "%s exited with code %d\n%!" program status;

| WSIGNALED signal ->

printf "%s killed by signal %d\n%!" program signal;

| WSTOPPED signal ->

printf "%s stopped (???)\n%!" program;;

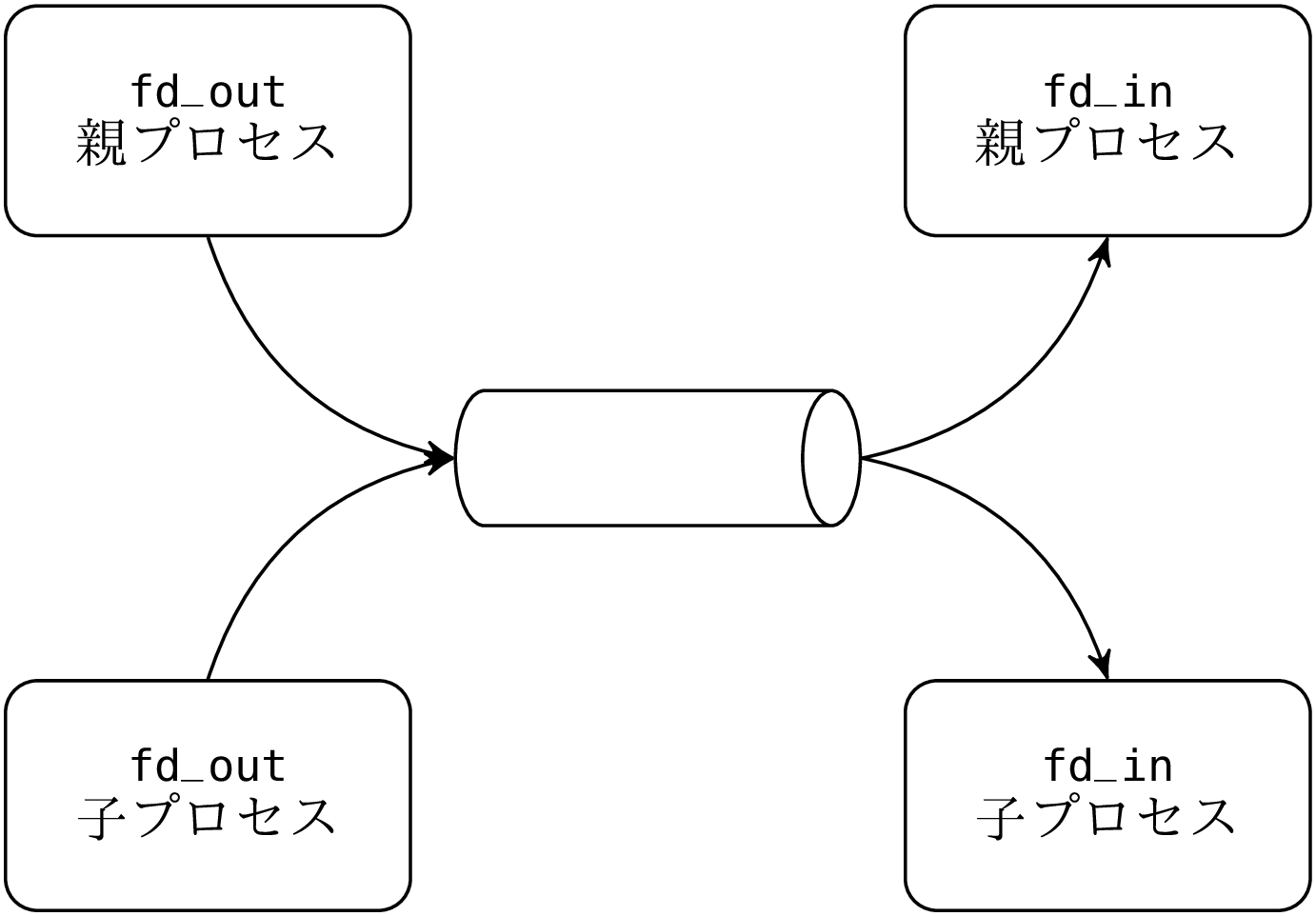

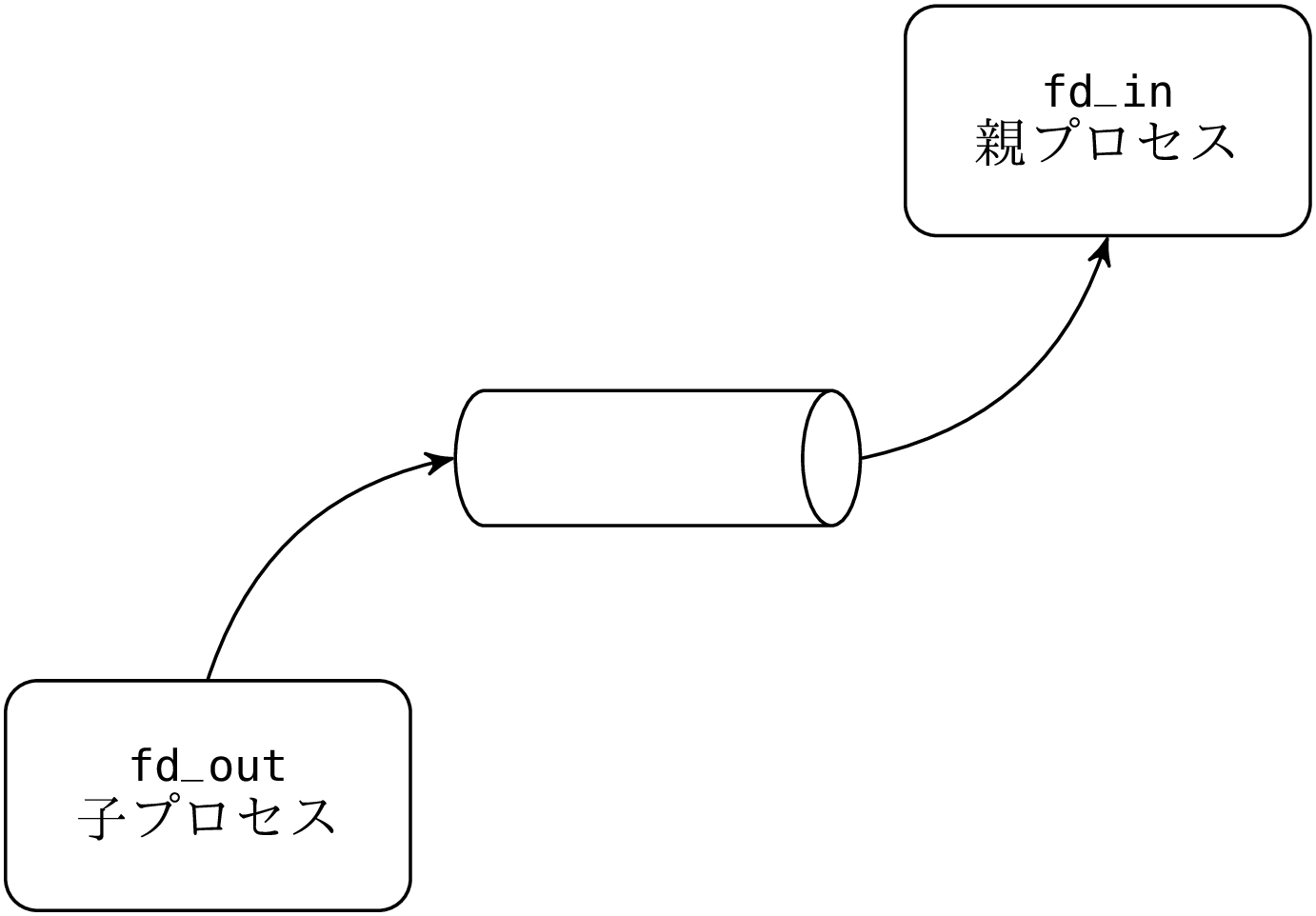

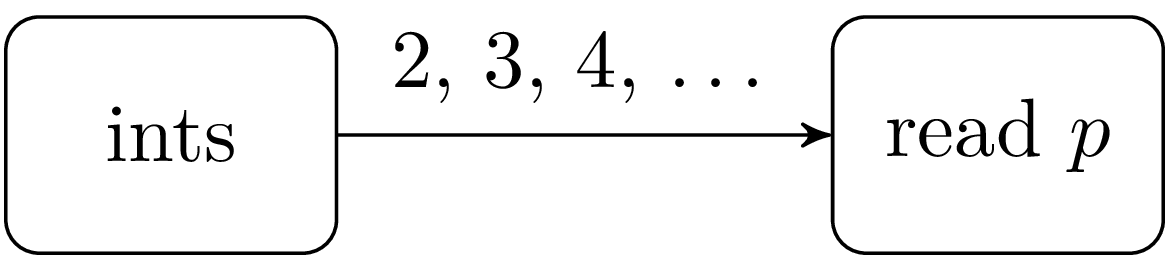

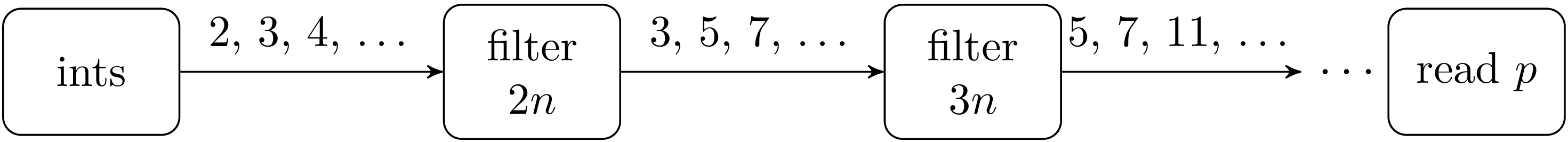

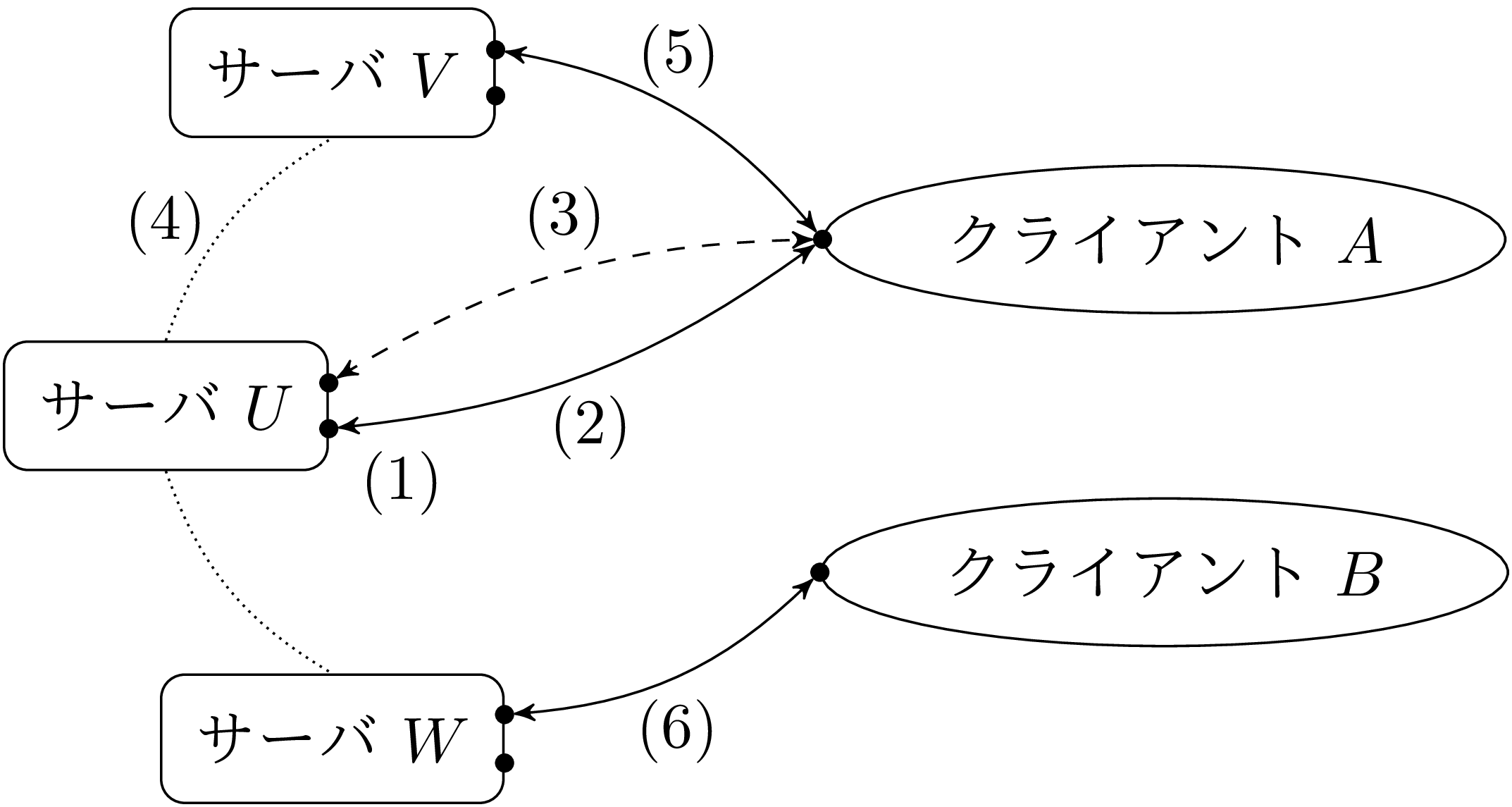

exec_command 関数がコマンドを実行とエラーの対処を行います。リターンコード 255 はコマンドが実行されなかったことを意味します (これは通常の慣習ではありません。リターンコード 255 で終了するプログラムはほとんど無いはずだという想定からこのようにしています)。print_status は終了プロセスが返した状態をデコードして出力します。